AIは契約書作成に使えるのか?

生成AIを活用した契約書作成は、ここ数年で急速に普及が進んでいます。しかし、そもそもどのような活用法があるのか、具体的なイメージが湧かない方も多いかもしれません。また、「AIによる契約書作成に実用性はあるのか?」と疑問を抱く方もいるでしょう。そこで、ここではAIによる契約書作成の概要、ChatGPTなどの生成AIを用いた実際の契約書作成方法、AIの具体的な活用方法について解説します。

AIによる契約書作成とは

AIによる契約書作成とは、生成AIを活用して、契約書の草案を自動的に生成・提案することです。例えばOpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiといった生成AIモデルを用いることによって、従来よりも迅速かつ柔軟に契約書の初稿やひな形を作成することが可能になります。

また、AIは契約書の文言チェックやリスク指摘といったレビューや契約情報の自動抽出・期限管理といった文書管理にも活用されています。それらの機能を搭載したAI契約書関連のサービスについては、本記事の後半で紹介します。

AIの契約書作成における具体的な利用例

実際にAIを契約書作成に利用する場合の具体的な利用例について、紹介していきます。

初稿の作成

最も一般的な利用方法が契約書の初稿作成です。業務委託契約書や秘密保持契約(NDA)など、利用頻度が高く定型的な契約内容で締結されることが多い類型の契約については、AIに目的や条件を指示することで、比較的実用可能性の高い草案を作成させることができます。社内にひな形が存在せず、ゼロから初稿を作成する必要があるような場合では、作業時間を大幅に短縮できます。

契約書レビュー、リーガルチェックの支援

一部のリーガルテックサービスでは、AIによる契約書レビュー支援も行われています。例えば、契約書中に曖昧な表現やリスクの可能性がある条文が含まれていないか、あるいはひな形と比較して条項に過不足がないかなどを自動で検出・表示してくれます。後述するサービスでは、この領域に強みを持ったサービスも紹介します。

AIで契約書を作成するメリット

AIを活用した契約書作成は、単なる作業の自動化にとどまらず、法務の効率化や品質向上にも貢献します。この章では、AIを活用することで得られる具体的なメリットについて整理していきます。

初稿作成の時間短縮

AIを活用すれば、契約書の初稿作成にかかる時間を大幅に削減できます。これまで契約書によってはかなりの時間がかかっていた草案の作成が、要件を入力する数分程度だけで済む場合があります。これによって、契約担当者はより細かな契約内容の検討にリソースを振り分けることができます。

ヒューマンエラーの低減と品質の安定化

契約書の作成には、人的なタイピングミスや表現の揺れなど、ヒューマンエラーがつきものです。AIによる自動作成やレビューを取り入れることで、これらのミスを減らすとともに、担当者のスキル差による品質のばらつきや属人化も抑えることが可能になります。

契約書のチェック効率化

AIは契約書の内容を構文的・意味的に分析し、単純な日本語的表現のミスだけでなく、リスクのある表現や条項の抜け漏れなどの可能性を指摘します。これにより、契約担当者が行うレビュー作業の精度が向上し、チェック作業全体を効率化することが可能です。

契約書の管理漏れを防げる

契約書を作成、締結した後の管理においては、AIによる契約書管理サービスを利用すれば契約期間や自動更新条項、更新期限などの情報を自動で抽出・整理することが可能です。これにより、契約の期限切れや重要条項の見落としを防ぐことができ、契約のリスク管理体制を強化できます。加えて、契約管理システムと連携することで、通知機能や更新管理も一元化され、管理業務の属人化防止も期待できます。

実際に生成AIで契約書の初稿を作成してみた

AIによる契約書作成の実力を検証するため、代表的な生成AIであるChatGPTとGoogle Geminiを用いて契約書の初稿を作成してみました。実際のプロンプトと共に、どのようなアウトプットが得られるのか、精度や内容を比較してみましょう。

※ここで紹介している自動生成された契約書の作例は、内容の正確性を保証するものではありません。

契約書作成のために使用するプロンプト

ここでそれぞれの生成AIに提示したプロンプトは以下のとおりです。

あなたは企業法務に精通した経験豊富な日本法の弁護士です。

弊社は、他企業または個人事業主に業務を委託する立場(委託者)として、「ホームページの改修」業務に関する業務委託契約書の初稿を作成したいと考えています。

以下の要件に基づいて、日本法に準拠した、汎用的に使える契約書のひな形を作成してください。

【要件】

- 本契約は、業務委託契約の典型例に基づくものとしつつも、「ホームページの改修」という業務内容を前提にすること。

- 委託者である弊社と、受託者である相手方(企業または個人事業主)との契約関係において、できる限り中立的な立場を保つ条項構成とすること(いずれか一方に過度に有利・不利とならないよう配慮)。

- 契約期間、報酬額、会社名、担当者名など、特定の数値や固有名詞は【 】などの記号で表記し、編集可能な汎用フォーマットとすること。

- 一般的に必要とされる条項(例:契約目的、業務内容、成果物の帰属、秘密保持、契約解除、損害賠償、再委託の可否、反社会的勢力の排除、準拠法および管轄裁判所など)をもれなく含めること。

- 可能であれば、簡潔かつ明確な日本語表現を用いてください。最終的には、他案件への転用も見据えた「契約書のひな形」として使える品質のアウトプットを希望します。

ChatGPT-4.1 の回答

【ChatGPTの回答】

以下は、「ホームページの改修業務」に関する業務委託契約書のひな形(日本法準拠・中立的立場)です。汎用的に利用できる形式で作成しています。

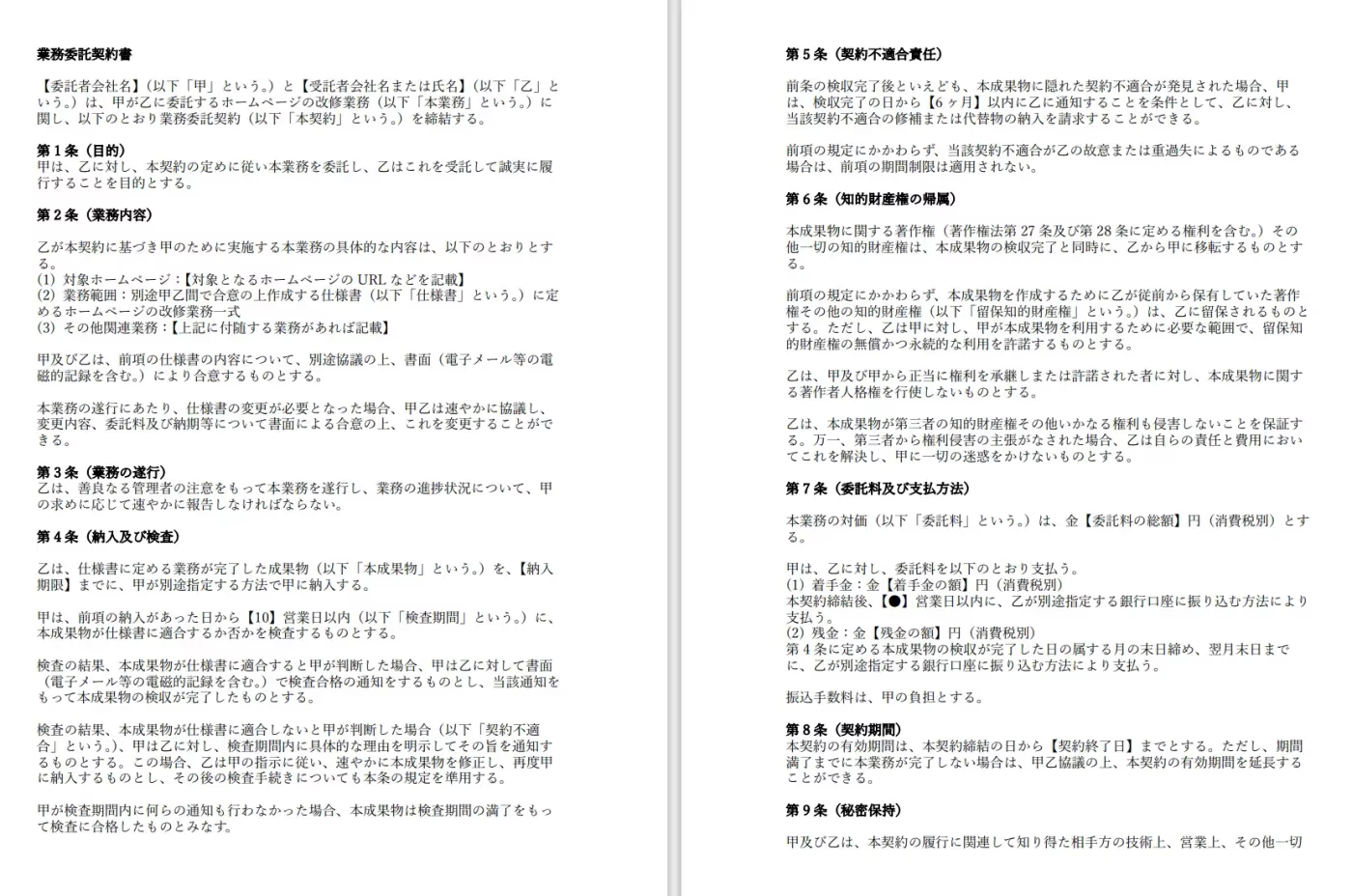

【出力された契約書の初稿】

ChatGPT-5 の回答

【ChatGPT-5の回答】

承知しました。以下にご要望に基づき、「ホームページ改修業務」に関する**業務委託契約書(委託者=御社/受託者=他企業または個人事業主)**のひな形をご用意しました。

一般的な業務委託契約の枠組みに沿いつつ、中立的な条項構成にしております。

【出力された契約書の初稿】

Gemini 2.5 flash の回答

【Gemini 2.5 flashの回答】

承知いたしました。

企業法務に精通した経験豊富な日本法の弁護士として、ご要件に基づき、中立的かつ汎用性の高い「ホームページ改修業務」に関する業務委託契約書の雛形を作成します。

本雛形は、委託者・受託者のどちらか一方に過度に偏ることなく、実務で想定されるリスクを網羅的にカバーすることを目指したものです。各条項には、その意図やカスタマイズする際のポイントを【解説】として付記しました。実際の契約時には、具体的な業務内容や当事者間の合意に基づき、適宜修正してご使用ください。

【出力された契約書の初稿】

Gemini 2.5 Pro の回答

【Gemini 2.5 Proの回答】

承知いたしました。 企業法務に精通した日本の弁護士として、ご要件に基づき、ホームページ改修業務を想定した、中立的かつ汎用的な「業務委託契約書」のひな形を作成します。

【ご使用にあたっての注意事項】

本ひな形は、一般的な取引を想定したサンプルです。個別の取引内容や当事者間の合意内容によっては、条項の追加・修正・削除が必要となります。特に、知的財産権の取扱い、損害賠償の範囲、検査期間などは、実態に合わせて慎重に検討してください。最終的な契約書として使用される前に、貴社の法務担当者または顧問弁護士にご相談されることを強く推奨します。

【出力された契約書の初稿】

それぞれの出力結果の特徴と比較

いずれもホームページ改修業務を対象とした業務委託契約書の初稿またはひな形として、契約目的、業務内容、報酬、納品・検収、秘密保持、契約解除、反社排除、準拠法等などの基本的な構成はカバーしていました。一方で、各条項の精緻さやリスクへの配慮などに差が現れました。

- 知的財産権の帰属

- ChatGPT版

- 「著作権は乙に帰属する」と記載。

- 甲(委託者)は利用許諾のみを受ける形式であり、成果物の再利用・改変に制約が生じるおそれがある。

- Google Gemini版

- 「成果物に関する著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)等の知的財産権は、検収合格時に乙から甲へ移転」と明記。

- 甲による成果物の利活用自由度に配慮された内容。

- 瑕疵・補償の取扱い

- ChatGPT版

- 賠償額の上限なし。

- 受託者にとって過大なリスクとなり、実務上の合意が得にくい。

- Google Gemini版

- 損害賠償の上限を「業務委託料相当額」と明示。

- 現実的かつ実務に即した内容。

- 文書の形式面

- ChatGPT版

- 条番号やインデント等の体裁が整っておらず、全体的に荒削り。

- Gemini版

- 一部ミスはあるものの、番号付きリストやインデント処理がなされ、契約書として整っている印象。

最も大きな違いは知的財産権の帰属に関する記述です。ChatGPT版では「著作権は乙に帰属する」とされ、委託者である甲には利用許諾が与えられるのみとなっており、成果物の自由な再利用や改変に支障が生じるおそれがあります。一方のGoogle Gemini版では「本成果物に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権は、検収合格をもって乙から甲に移転する」とされ、委託者側の利活用の自由度の確保に配慮された内容となっていました。

また、ChatGPT版では、成果物に瑕疵があった場合の責任や補償についての規定がなく、納品後の不具合に対する再納品や損害賠償を乙に請求できるかが不明瞭です。Gemini版では、12錠で「契約不適合責任」を規定しており、リスクマネジメントが意識された内容になっています。

さらに、損害賠償については、ChatGPT版では賠償額の上限が定められておらず、受託者にとっては過大なリスクとなる一方で、委託者にとっては有利となり、一見委託者に配慮した内容に見えます。しかし、無制限の賠償責任は実務において受託側の合意が得られにくく、Gemini版のように業務委託料相当額を上限とする形式の方が現実的です。

形式面においても、Gemini版は(一部ミスはありますが)インデントや番号付きリストなどの処理がなされており、契約書として整っている印象です。

結論として、Gemini版のほうが実用性という面ではやや有利ということになりました。しかし、生成AIの出力は同じプロンプトでも実行のたびに結果が変わりますし、賠償額の上限がない、業務に必要な費用の負担者の定めがないなどリスクが高い抜け漏れが散見されます。さらに、案件個別の背景に準じた条項を生成することも困難です。出力された内容がそのまま利用できるほど完成度が高いわけではないので、利用する場合は注意が必要です。

50個以上のテンプレをExcelでプレゼント 人事・労務部門ですぐに使えるChatGPTプロンプト集

法務業務で使えるAIプロンプト【シーン別にご紹介】

ここまでは、契約書初稿を作成するプロンプトと、各AIの生成結果をご紹介しました。以下の関連記事では、契約書作成に限らず、より幅広い法務業務のシーンで活用できるプロンプトを公開しています。日々の業務にお役立てください。

利用シーン一覧

- 契約書のレビュー・作成支援

- 文書の要約・分析

- 翻訳

- ブレストやアイデア出し

【関連記事】法務におけるAI活用例をプロンプト例付きで紹介。生成AIの使い方や注意点も解説!

【弁護士が教える】法務業務の時短を実現するChatGPTプロンプト活用術

AIで契約書作成を行う際の注意点

便利な一方で、生成AIにはまだ不確実性やリスクも存在します。契約書という法的効力を持つ文書を扱う以上、注意点を正しく把握し、安全かつ適切な活用を心がける必要があります。

誤った情報や不正確な表現が含まれる可能性がある

生成AIは、入力に対して自然な文章を返す能力に長けていますが、その内容が正しいとは限りません。法律用語の誤用や条文の不整合が含まれることがあるため、AIによって作成された契約書は必ず専門家やチェックツールによる確認が必要です。

情報漏洩のリスクがある

多くのパブリックなクラウド型生成AIを使用する際、入力データはAIの学習などに利用される可能性があり、インターネット経由で外部サーバーに送信されます。そのため、契約書案に含まれる機密情報や個人情報などが意図せず漏洩するリスクには十分注意が必要です。特に契約書関連で取り扱うデータは機密性が高いため、AI利用時のセキュリティポリシーや運用ルールを明確にし、直接的に企業の内部情報に関わる内容は入力しない、オプトアウト(入力した情報をAIの学習用データとして利用しないようにする設定)の対応をするなどの対策が求められます。また、セキュリティが強化された法人向けプランが提供されている場合があるため、事前に各サービスのプライバシーポリシーや利用規約を確認することが推奨されます。

取引先との関係や契約の背景を踏まえることはできない

AIは文章生成には優れていますが、プロンプトで明確に指定しない限り、契約の背景事情や相手方の交渉力、関係性といった定性的な文脈を理解することはできません。したがって、取引先に応じた条項の調整やリスクの判断などは、従来通り契約担当者や弁護士の判断が不可欠です。また、過去の取引履歴や企業文化といった非言語的な要素を踏まえた契約内容の調整も、現状のAIには対応が難しい領域です。そのため、AIによる支援はあくまで補助的な位置付けとして活用すべきであると言えます。

すべての契約形態に対応しているわけではない

現時点でAIが得意とするのは、秘密保持契約、業務委託契約、売買契約など、実務で頻繁に作成され、定型的な契約内容であることが多い類型の契約です。これらは条項のパターンが定まっており、AIでも一定の品質で初稿を作成しやすい傾向があります。一方、複雑なM&A契約や株主間契約、海外法規制を伴う契約などについては、案件ごとの事情や高度な法的判断が求められるため、まだ対応が難しい場面が多くあります。特に交渉の経緯や将来の不確実性を踏まえた条文設計などは、現状のAIにとってハードルが高い領域です。

AIが契約書作成を支援してくれるサービス4選

AIによる契約書作成を支援する国内サービスは年々増加しています。ここではその中でも、本記事に紹介した機能を持ち、法務担当者や契約担当者の業務効率化に貢献する4つのサービスを厳選して、それぞれの特徴を紹介します。

LegalOn

製品ホームページ:https://www.legalon-cloud.com/

株式会社LegalOn Technologiesが提供する「LegalOn」は、契約書の作成、レビュー、管理を一貫して支援するAI搭載のクラウドプラットフォームです。標準機能に加えて、企業のニーズに合わせてプラットフォームの機能を拡張できる、包括的な法務業務支援サービスとなっています。また、契約書の作成や管理に関しては、本記事で紹介してきた利用方法やメリットを網羅しています。

特にレビュー・リーガルチェック機能の性能が高く、契約書中のリスクや曖昧な表現について、弁護士監修のチェック項目や対応例を踏まえて、条文ごとの修正案を提示します。これにより、法務担当者が確認すべきポイントを効率よく洗い出すことができ、実務のスピードと正確性を向上させることができます。また、法令順守チェックの機能があるため、特定の業界に関する法令に対応したい場合や、法律の専門知識に強い人材が少ない企業にもおすすめの製品です。

OLGA

製品ホームページ:https://olga-legal.com/

GVA TECH株式会社が提供する「OLGA(オルガ)」は、質問形式のチャットボットを通じて契約書を作成できるAI搭載の法務アシスタントサービスです。ユーザーは業種や取引の概要に沿って順番に質問に答えていくだけで、契約書の初稿を自動的に作成することができます。対応契約類型も豊富で、業務委託契約や秘密保持契約、売買契約などの定型契約を幅広くカバーしています。

特徴的なのは、専門的な法的知識がなくても直感的に操作できるユーザーインターフェースであり、法務部門のない中小企業やスタートアップにとって導入しやすい点が評価されています。また、生成された契約書にはリスクのある表現や不足条項へのコメントが付記されるため、利用者自身での確認と修正も可能です。契約書作成のハードルを下げたい企業に適したサービスといえます。

LAWGUE

製品ホームページ:https://lawgue.com/

FRAIM株式会社が展開する「LAWGUE(ローグ)」は、法務ドキュメントの作成・管理に特化したAI搭載のクラウド文書管理サービスです。

最大の特徴は、過去の契約書や社内ドキュメントを取り込み、企業固有の用語や条文スタイルに沿った契約書の草案を生成できる点です。AIに既存の社内ナレッジを学習させることで、作成する文書の整合性を高めるとともに、条項の再利用や定型表現の統一なども可能になります。

また、契約書に限らず、議事録や覚書、報告書といった多様な法務関連ドキュメントにも対応しており、幅広い文書作成業務の効率化を支援します。条文単位でのバージョン管理や変更履歴の記録、ドキュメント間の引用関係など、ドキュメント管理機能も充実しているため、大企業の法務部門や文書統制を重視する組織にとって有効な選択肢となります。

LeCHECK

製品ホームページ:https://lisse-law.com/

株式会社リセが提供する「LeCHECK(リチェック)」は、契約書レビューに特化したAI支援レビュー支援クラウドです。生成AI技術を活用し、契約書の分析を自動化することで、担当者のレビュー負荷を軽減します。

主な機能は、契約書に潜むリスクや条項の見落とし、曖昧な表現などをAIが瞬時に洗い出し、具体的な指摘と修正文案を提示する、自動レビュー支援機能です。ユーザーが契約書の文面をアップロードまたは貼り付けると、数秒でレビュー結果が表示され、修正すべき箇所が視覚的に明示されます。またWord形式のファイルであれば、直接校正を行うことも可能です。

LeCHECKは、特に中小企業や契約書レビューの時間短縮・標準化を求める現場での活用が想定されています。「一人法務を支援する」と銘打っている通り、小規模な法務部門を持っている企業に適したサービスです。

まとめ:生成AIを活用して契約書作成をスムーズに

生成AIによる契約書作成は、契約関連業務のさまざまなシーンにおいて担当者の業務負荷を軽減し、より戦略的な業務へのシフトを可能にする技術です。導入時には段階的に活用範囲を広げ、適切な管理とレビュー体制を整えることが成功の鍵となります。

AIによる契約書作成は、業務効率化の観点から非常に有望な選択肢です。一方で、生成された文章の法的な正確性・妥当性の検証や情報管理の観点から、AIに任せ自動化することは、まだ現実的ではありません。まずは「初稿作成」や「レビューの補助」など、部分的な導入から始め、自社の法務体制に合わせてAIの活用範囲を拡大していくことが現実的と言えるでしょう。

この記事では、AI契約書作成の基本概念や活用例、メリット、注意点、国内で展開されている代表的なAI契約書作成サービスについて解説してきました。

将来的に、法務業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える中核技術として、生成AIの役割はますます高まっていくでしょう。今回紹介した契約書作成のAI利用は、すでに具体的な製品レベルで利用が進められています。契約書作成をスムーズにするため、AI搭載の契約書作成・支援サービスの利用を検討してみてください。

<関連記事>

【2025年最新】法務担当者の生成AI利用率は?利用しているツールも調査

法務におけるAI活用例をプロンプト例付きで紹介。生成AIの使い方や注意点も解説!

(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)