電子契約書の作り方とは?

電子契約書とは、紙の契約書に代わり、契約内容を電子データとして作成・締結するものです。物理的な書面は存在せず、契約の証は「契約の電磁的記録」そのものです。使い慣れた「契約書」という言葉から、電子化されたものも「電子契約書」と呼ばれていますが、本質はあくまで契約内容を記録した電子データである点にご留意ください。

したがいまして、電子契約書の作り方とは、契約内容を電子データとして作成・締結する方法を指します。具体的には、契約書の内容をデジタル形式で作成し、電子契約サービスで電子署名やタイムスタンプを付与したうえで、契約当事者間で安全にデータをやり取りし、合意を成立させる流れです。これにより、法的効力を確保しつつ、契約業務の効率化やコスト削減を実現できます。

<関連記事>電子契約とは?導入するメリットや注意点、関係する法律を詳しく解説

電子契約書と紙の契約書の違い

電子契約書と紙の契約書は、送付手段、契約締結方法、保管方法、法的効力の証明手段、日時の証明方法、書類の検索性、テレワーク対応の点において異なります。具体的な違いは以下の通りです。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

電子契約書はインターネット経由で送受信し、電子署名やタイムスタンプにより契約の有効性を証明、クラウドで保管・検索ができ、場所を問わず契約締結が可能です。

一方、紙の契約書は郵送や持参でやり取りし、署名・押印で効力を証明、物理的に保管するため検索やテレワーク対応が難しいという特徴があります。

押印の代わりに電子署名

電子契約では、押印の代わりに電子署名を使用します。電子署名は、電子文書に対して作成者が自らの意思で作成したことを示すデジタルな署名であり、電子署名法で定義や効力を規定しています。

電子署名を付与することで、契約当事者の本人確認や文書の非改ざん性が確保され、紙の契約書における押印と同等の法的効力を持つと認められています。

これにより、遠隔地間での契約締結やリモートワーク環境下でもスムーズな契約手続きが可能となり、業務の効率化や迅速化に寄与しています。ただし、電子署名の種類や運用方法によっては、法的効力や信頼性に差異が生じる可能性があるため、適切な電子署名システムの選択と運用が求められます。

以下の記事では、電子署名やタイムスタンプについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>

電子署名とは?仕組み・法的効力・やり方をわかりやすく解説

タイムスタンプとは?仕組みや電子帳簿保存法における役割について解説

電子契約書を利用できない場合

電子契約は「あらゆる種類の契約」で利用できるわけではないことに注意が必要です。契約の種類によっては紙の契約書を作成する必要があります。

例えば、以下のような契約書については、紙の書面を作成しなければなりません。

- 公正証書を締結時に必要とする契約書(借地借家法第23条第3項、事業用定期賃貸借契約書など)

- 下請法3条書面・雇用契約における労働条件通知書等で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(下請法第3条第1項、労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則 第5条第4項本文)

- 旅行業者の旅行者・取引先に対する契約書面の交付で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(旅行業法第12条の5第1項及び第3項)

つまり、自社の扱う契約の種類によっては、契約業務を完全にペーパーレス化できない場合もあります。その場合、紙による契約書の作成・保管の業務を、電子契約による業務と並行して運用する必要があります。

電子契約書締結のやり方と手順

契約書の電子データを作成する

取引先と合意した契約書の内容を正確に反映させた文書を作成し、PDFなどの電子データとして保存します。このとき、必要に応じて契約内容の確認や法務チェックを行い、抜け漏れや誤りのない状態にしておくことが重要です。

LegalOn Cloudは、AIテクノロジーと弁護士の法務の専門知識を融合した次世代のリーガルAIです。「LegalOnテンプレート」は、弁護士監修ひな形を含め、さまざまな類型・立場の契約書のひな形2,000点以上を収録。契約書作成業務の負担軽減と品質向上を支援します。ぜひチェックしてみてください。

電子契約書を締結する

ここからの電子契約の締結手順は、利用する電子署名の種類によって異なります。主な電子署名の種類は、以下の2つです。

- 立会人型

- 当事者型

「立会人型」は、電子契約システムの運営者が署名者の身元確認をメールアドレス等により行います。

一方の「当事者型」は、当事者本人が認証サービスを提供している事業者に身元確認書類を提出し、電子証明書を発行してもらうことによって本人性を担保してもらう、という方法で身元確認が行われます。

いずれの電子署名でも締結の基本的な流れは共通ですが、異なる部分もあります。それぞれの詳しい手順について、以下より詳しく見ていきましょう。

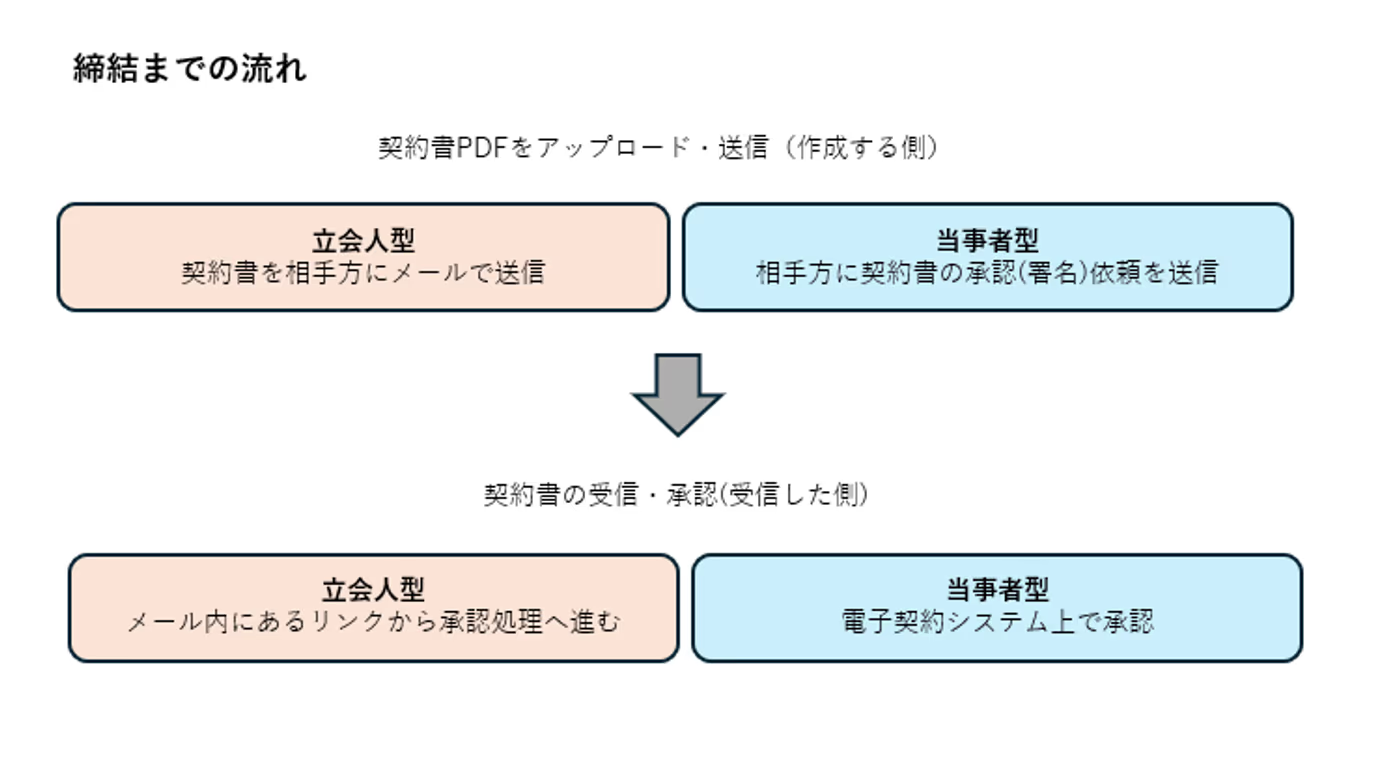

契約書のアップロード・送信

まず契約書を作成する側が、契約書PDFを電子契約システム上にアップロードします。

「立会人型」の場合:システム上から契約書を相手方にメールで送信します。相手方が同じ電子契約システムのアカウントを作成している必要はなく、相手のメールアドレスさえあれば送信可能です。

「当事者型」の場合:メールではなく電子契約システム上で相手方に契約書の承認(署名)依頼を送信します。そのため、相手も同じ電子契約システムを使っていることが前提です。

いずれの場合も、相手方にメールや署名の依頼を送信した段階で、電子署名と「タイムスタンプ」が施されます。「タイムスタンプ」とは、ある時刻に書類が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術で、契約書の真実性を証明する役割があります。

契約書の受信・承認

次に契約書を受信した側が承認処理をします。

「立会人型」の場合は、通常のメールソフトから送られてきた契約書のメールを開き、メール内にあるリンクから承認処理へ進みます。

「当事者型」の場合は、電子契約システム上でそのまま承認処理が可能です。

いずれの場合も、契約書の承認をした段階で受信側の電子署名とタイムスタンプ付与が行われ、契約書が締結されます。

電子契約のメリット

電子契約は、業務効率の向上やコスト削減、セキュリティ強化など多くのメリットをもたらします。オンラインで完結するため、場所を問わず柔軟に契約を締結でき、企業の競争力向上に貢献します。

業務効率アップが図れる

電子契約はオンライン上で完結するため、事務手続きの手間を大幅に削減できます。紙の契約書で必要だった印刷、押印、郵送などの作業が不要となり、契約書の修正も容易です。これにより、契約プロセス全体の効率化が実現できます。

コストの削減が可能

電子契約導入により、印紙税、郵送代、印刷代、保管スペース費用などのコスト削減が可能です。特に印紙税の節約は大きなメリットとなります。また、紙を使用しないため、関連する諸経費も削減できます。

コンプライアンスの強化

電子契約システムのアカウント設定やタイムスタンプ機能により、情報漏洩や改ざんのリスクを低減できます。一括管理することで、紙の契約書に比べてセキュリティが向上し、コンプライアンス強化につながります。

場所を問わずどこでも契約書の締結が可能

インターネット環境があれば、場所を選ばず契約締結が可能です。外出先や営業先からでも契約プロセスを完了できるため、業務の柔軟性が大幅に向上します。

電子契約のデメリット

電子契約にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 取引先への説明が必要

- 従業員へ説明し、理解を得る必要がある

- 担当者が慣れるまでに時間がかかる

- 使いにくいシステムを導入すると業務効率化につながらない

- サイバー攻撃のリスクがある

電子契約システムを導入するときは、取引先と社内への説明が必要です。契約書を電子化すれば業務効率化を図れますが、取引先の担当者や自社の担当者が慣れるまでには、時間がかかることもあります。

できる限り円滑に業務を進めるには、自社とクライアント双方にとって、使いやすいシステムの導入が理想的です。

また電子契約システムは、インターネット環境で使用するため、サイバー攻撃のリスクがあります。セキュリティの強いシステムを選ぶことに加え、社内の環境を見直し、セキュリティの強化をはかりましょう。

電子契約を導入するために必要な準備

電子契約を導入するためには、主に以下の3つの準備が必要です。

電子契約システムの選定

まず、導入する電子契約システムを選びます。選ぶ際には、自社が必要とする機能が備わっているか、セキュリティ対策がしっかりしているか、既存のシステム(CRMやSFAなど)と連携できるかを確認しましょう。また、現在の契約締結フローに合った使い方ができるかも重要です。

電子契約書の保管方法の整備

次に、電子契約書をどのように保管するかを考えます。物理的なスペースは不要ですが、契約書を簡単に検索・閲覧できる状態にすることが大切です。専用の管理システムを導入することで、効率的な保管と管理が可能になります。

取引先からの了承取得

取引先に対して電子契約の利用についても確認が必要です。取引先によっては、紙の契約書しか受け付けない場合もあるため、事前に了承を得ることが重要です。

もし取引先が電子契約を利用できない場合は、紙と電子契約を併用する方法も検討しましょう。その際は、両方の管理方法を整備する必要があります。

電子契約システムの導入フロー

電子契約システムの導入は、適切な順番で進めていくことが重要です。以下のフローに沿って進めていくことで、電子契約システムをスムーズに導入できます。

各ステップについて、以下に詳しく解説します。

1. 現状把握と業務フローの検討

電子契約システムを導入するにあたり、契約書締結フローの現状を把握する必要があります。

まずは自社の扱う契約書の種類を把握することで、「どの契約書なら電子契約を締結することができるか」という点を確認できます。

契約書の種類によっては電子契約を締結することができない場合があるためご注意ください。

また、現在どのようなフローで契約業務を行っているか把握することも重要です。業務フローを確認することで、導入する電子契約システムを選ぶ際に、「自社のフローにマッチするか」「フローの調整が必要か」という観点での比較検討がしやすくなります。

2. 電子契約システムの導入

次に、選定した電子契約システムの利用申込やアカウント設定などをして、実際に導入する段階です。

電子契約システムの多くはクラウドシステムとして提供されるため、基本的に社内のPCなどに専用のソフトウェアなどをインストールする必要はありません。

必要な設定が終わったら、本格的に電子契約の運用をスタートする前に、問題なく使用できるかテストしておくことも重要です。担当者が問題なく操作できるか、使いにくい部分はないかなど、実際に使ってみて確認しましょう。

3. 担当者の教育・サポート体制の整備

電子契約による契約業務を適切に運用するには、担当者の教育とサポート体制の整備も必要です。

導入した電子契約システムを担当者が適切に操作できるよう、マニュアルを整備・配布し、基本操作が確認できるようにしておきます。必要に応じて操作方法の研修を実施し、うまく操作できない担当者がいないようにすることが重要です。

さらに、操作方法について分からないことが発生した際に利用できるサポート窓口も設置し、いつでも利用できるよう周知しておきましょう。

電子契約システムの5つの選定ポイント

電子契約システムを選ぶときは、以下にある5つのポイントをおさえておきましょう。

電子帳簿保存法に対応しているか

電子帳簿保存法は、税法で保存が義務付けられた帳簿や書類を電子データで保存するための基準を定めた法律です。1998年に施行され、企業の電子化や生産性向上を目的としています。

2022年に法改正があったため、電子契約システムを導入する場合は、改正法に対応したシステムを選ぶことが重要です。対応していないシステムを使用すると、帳簿の別管理が必要になり、手間やコストが増える可能性があります。

改正法では、注文書や契約書、領収書などの書類を電子データで受け取った場合、データの保存が義務化されました。電子帳簿保存法は定期的に改正されるため、最新の要件を確認し、法令違反を避けることが大切です。

以下の記事では電子帳簿保存法について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>電子帳簿保存法とは?対象書類や2024年の改正内容をわかりやすく解説

セキュリティ対策が充実しているか

契約書には機密性の高い情報が含まれているため、漏えいすると企業の信用低下や訴訟リスクに繋がる恐れがあります。そのため、電子契約システムは十分なセキュリティ対策がされたものを選ぶことが重要です。

例えば、アクセス制限機能を備えたシステムであれば、指定された権限を持つ人だけが契約書にアクセスできます。また、複数の認証ステップを必要とするログイン機能があれば、なりすましを防ぐことが可能です。さらに、タイムスタンプ機能があるシステムは、契約内容の改ざんを防ぐ点で効果的です。

気になるシステムがあれば、こうしたセキュリティ対策が整っているかを必ず確認しましょう。

検索機能が充実しているか

電子契約を導入する際は、契約書データを効率的に管理・運用するために、検索機能の確保が重要です。電子契約書は紙の契約書と異なり、データとして膨大な数が蓄積されるため、必要な契約書を迅速に見つけ出せる仕組みが求められます。

具体的には、契約書のタイトル、締結日、契約当事者名、契約内容のキーワードなどで検索できる機能が必要です。また、ファイル名やフォルダ構成のルールを定め、整理された状態で保存することで、後のトラブル防止やコンプライアンス対応にも役立ちます。電子契約システムを選定する際は、こうした検索性や管理機能の充実度を必ず確認することが大切です。

LegalOn Cloudは、電子契約を簡単に締結できるだけでなく、最新の電子帳簿保存法に対応したAI契約書管理機能を搭載しています。紙契約も電子契約も、アップロードや電子契約サービスとの連携により一元管理が可能です。さらに、AIが契約情報を自動で抽出し、情報入力・分類・管理台帳の作成までを効率化します。契約業務の生産性向上にぜひお役立てください。

使いやすさを重視したシステム選び

電子契約システムを導入する際は、使いやすさを重視することがポイントです。操作が簡単なシステムなら、取引先や社内の担当者の負担を減らし、業務効率化に繋がります。

一方で、高機能でも操作が複雑だと、現場での定着が難しくなり、業務の妨げになる可能性があります。

システムをスムーズに導入・活用するには、現場担当者の意見を取り入れ、適したものを選ぶことが大切です。無料トライアルが提供されている場合は、実際に使ってみて操作性を確認するのがおすすめです。

自社に必要な機能はそろっているか

電子契約システムの機能は製品によって異なります。契約業務を円滑に進めるためには、自社に必要な機能を備えたシステムを選ぶことが重要です。

多機能なシステムでも、自社に必要な機能が欠けていると、別のシステムを併用する必要が生じ、余計なコストが発生します。たとえば、紙の契約書を多く扱っている企業では「書類のインポート機能」があると便利です。これにより、既存の書類をシステムに取り込んで一元管理でき、業務効率化と保管コスト削減が可能になります。

必要な機能は企業ごとに異なるため、導入前に社内で求める機能を洗い出しておき、トラブルを防ぐようにしましょう。

導入費用やランニングコストは見合っているか

電子契約システムは長期的に使用するため、導入費用やランニングコストが適正であることが重要です。費用が高すぎると、期待していた業務効率化やコスト削減の効果が薄れ、むしろコストが増加する可能性もあります。

電子契約システムは、業務効率を向上させ、人件費や業務コストの削減が期待できるツールです。導入する際は、全体の費用対効果を慎重に検討し、自社の予算やニーズに合ったものを選びましょう。

電子契約書の作り方について解説しました

電子契約書は、契約業務の効率化やコスト削減、セキュリティ向上を実現する現代の契約手法として、企業に多くのメリットをもたらします。適切なシステム選定や準備を行うことで、紙契約と併用しながら安全かつ確実に運用することが可能です。導入にあたっては、自社の契約フローや必要機能を見極め、法令や取引先の要件に対応した仕組みを整備することが重要です。電子契約を活用し、契約業務のさらなる最適化を目指しましょう。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)