英文契約書は電子契約で締結できる?

英文契約書も、法的に認められた国・地域であれば、電子契約による締結が可能です。アメリカやEU加盟国をはじめ、多くの国では電子契約がビジネス実務の一環として広く普及しています。

特に海外の企業は、日本よりも電子契約を積極的に取り入れる傾向があり、英文の契約書をクラウド上で締結するケースも一般的です。

たとえばアメリカでは「UETA」や「E-SIGN法」により、多くの取引で電子署名の利用が可能です。EUでは「eIDAS規則」に基づき、安全で信頼性の高い電子取引の仕組みが整えられています。また、アジア諸国でも2000年代以降、電子署名に関する法律の整備が進んでいます。

しかし、すべての国で電子契約が認められているわけではありません。契約を結ぶ前に、相手国での電子契約の法的位置づけや、有効とされる電子署名の条件を確認することが不可欠です。

各国の制度に沿った方法で締結すると、トラブルのリスクを抑え、安全に契約を進められます。

日本・海外の電子契約対応状況と導入率

国際取引において、電子契約がどこまで活用できるのかは、国や地域によって大きく異なります。英文契約書を電子契約で締結するには、相手国での法制度や導入率、ビジネス慣習などを事前に把握しておくことが欠かせません。

本章では、日本・アメリカ・ドイツといった主要国の導入状況や、アジア各国における法整備の進捗状況を紹介します。グローバルな契約実務に対応するための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

日本・アメリカ・ドイツの比較

海外企業と英文契約書を締結する際は、相手国で電子契約がどの程度普及しているかを事前に把握することが重要です。特にアメリカやEU諸国では、日本よりも高い導入率を誇っています。

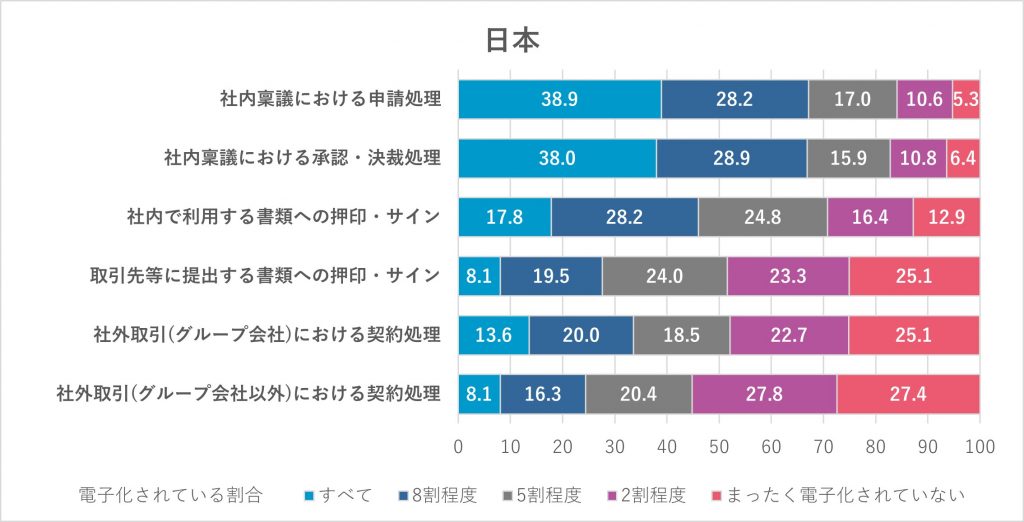

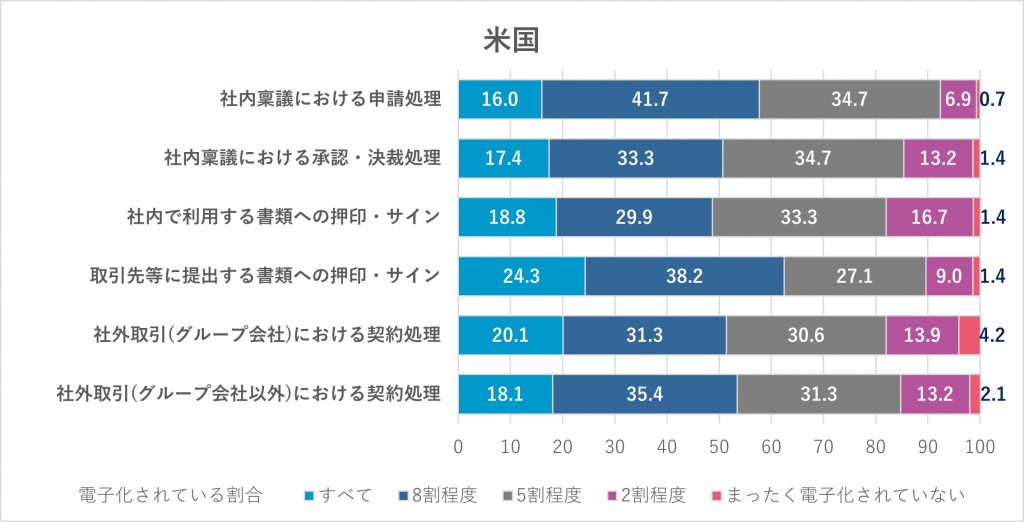

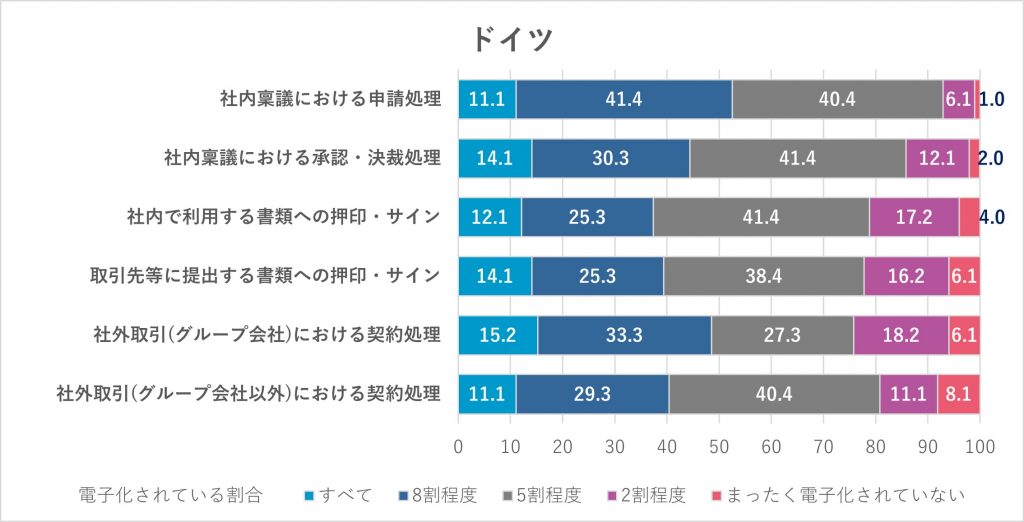

以下のグラフは、日本・アメリカ・ドイツにおける「社外手続き」における電子契約の活用状況を比較したものです。

参考:総務省「情報通信白書 令和3年版」(「働き方改革」とデジタル化)

グラフから読み取れるポイントは以下の通りです。

- アメリカでは84.8%が5割以上を電子契約で対応

- ドイツも80.8%と高水準

- 日本は44.8%と海外と比較して遅れが見られる

この差は、各国の法制度・インフラ整備・ビジネス慣習の違いが影響していると考えられます。

アジア諸国における電子契約の法整備状況

アジアでも、英文契約書の電子契約化が進んでいます。電子署名やタイムスタンプを活用することで、紙の契約書と同等の法的効力が認められているためです。クラウド上で契約を作成・送信・管理できるシステムが整備されたことも、普及を後押ししています。

各国の電子契約対応の整備状況は、以下の通りです。

- 中国

2015年に電子署名法を改正し、契約の法的有効性を明文化し2002年から電子契約サービスも導入済み - タイ

2001年に電子取引法を施行し、不動産関連などの例外を除けば電子契約の効力を認める体制に - 韓国・台湾・シンガポール

2000年代初頭より、電子契約や電子署名に関する法律の整備が段階的に進行

国ごとに法的有効性の要件や、電子契約が使えない契約の種類が異なる場合もあります。

英文契約書を電子契約で締結する際は、契約の対象国における法制度を確認し、法務部門や弁護士と連携して慎重に進めることが重要です。

欧米における電子契約の法整備状況

欧米では、電子契約や電子署名に関する法整備が進んでおり、クラウドサービスを活用した契約の電子化が制度面からも強く支えられています。アメリカやEU諸国では、電子契約を紙の契約書と同等の法的効力を持つものとして認める法律が整備されており、企業は安心して電子署名ツールを導入・活用可能です。

署名者の認証や改ざん防止の仕組みも備わっており、裁判上の証拠力としても評価されています。

契約サービスの活用と制度の関係は以下のとおりです。

- アメリカ

- 法制度名:ESIGN法、UETA(統一電子取引法)

- 電子署名の効力:紙の契約と同等の効力。クリック署名やメール署名も有効

- 強い効力を持つ署名:本人管理・改ざん防止など条件を満たす電子署名

- 実務での活用:DocuSign、Adobe Signなどでの署名・送信・記録が主流

- 証拠力の確保:IPアドレス、タイムスタンプ、監査証跡で真正性を証明

- 制度特徴:無差別許容主義。電子署名を広く有効と認める柔軟な法制

- EU

- 法制度名:eIDAS規則

- 電子署名の効力:すべての電子署名が証拠として許容される

- 強い効力を持つ署名:適格電子署名は手書き署名と同等の効力

- 実務での活用:認定局の電子証明書付き署名やクラウド署名が併用される

- 証拠力の確保:改ざん防止機能や署名証明により裁判でも有効な証拠力

- 制度特徴:二段階保証主義。高度署名を段階的に保証

欧米では、電子契約の導入を支える法制度が整っており、署名方式・証明手段・運用環境が実務レベルで連携しているのが大きな特徴です。

海外企業との契約では、こうした制度背景を理解し、電子契約を前提とした条項(例:電子署名の法的同等性への同意)を契約書内に明記しておくと、国際的にも通用する契約管理が実現できます。

海外における電子契約の判例

電子契約は多くの国で法的に認められているものの、その成立や署名の真正性が争われたケースも存在します。日本ではまだ電子契約の有効性を直接争点とした判例は見られませんが、欧米では実際に裁判で争われた例があり、契約の有効性が否定されたケースもあります。

ここでは、実際の判例をもとに、電子契約が成立しなかった事例とその背景を紹介します。

オランダの事例|SMS認証を用いたクラウド署名が否定されたケース

オランダの判例は、電子署名の真正性が不十分とされたことで契約が無効と判断された実例です。

オランダではeIDAS規則に基づき、「適格電子署名」や「高度電子署名」には手書き署名と同等の法的効力が認められています。しかし、これらは厳格な要件を満たしていなければ無効とされる可能性があるため、署名の形式や手続きが重要になります。

オランダの地方裁判所は、ビジネスローン契約における個人保証人の電子署名について、以下の理由で「無効」と判断しました・

- 使用されたクラウド型電子契約サービスでは、メール・SMS・画像などを使って署名処理が行われたが、本人による固有性や排他的管理が担保されていなかった

- その署名は「通常の電子署名」と判断され、「高度電子署名」としての要件(eIDAS第3条11項)を満たしていないとされた

その結果、オランダ民法第7条859項に定める「保証契約は保証人本人の署名文書でなければ証明できない」という要件を満たさず、契約は不成立とされました。この判例は、「電子署名がある=契約成立」ではないことを示しています。

企業が電子契約を活用する際は、署名方法が現地法(とくにeIDAS等)の定める技術基準や真正性の要件を満たしているかを必ず確認する必要があります。

アメリカ(カリフォルニア州)の事例|署名の証明が不十分で契約無効に

クラウド型の電子契約システムを利用して契約を締結する場合でも、「誰が、どのように署名したのか」を証明できなければ、その契約は法的に無効とされる可能性があります。

アメリカでは電子署名を有効とするESIGN法が整備されており、原則として電子署名には法的効力が認められます。しかし、署名の真正性(本人性・同意の有無)や署名プロセスの信頼性を証明できない場合、契約の有効性は否定されることがあります。

2019年にカリフォルニア州で起きた「Fabian v. Renovate America Inc.」の事案では、以下のような判断がなされました。

- 判決日:2019年11月19日

- 争点:ソーラーシステム設置契約における電子署名の有効性

- 原告の主張:自分の同意なしに署名が契約書に「置かれた」もので、電子署名の正当性がない

- 被告の問題点:

・署名プロセスの証拠提示なし

・使用システムの名称や操作説明も不十分

・誰が契約を送信・受信し、署名をしたかの証明が不在 - 裁判所の判断:電子署名の真正性が証明されていないため、契約は成立していないと判断

この事案では、ESIGN法に準拠していると主張するだけでは不十分であり、実際の運用・証明責任を果たすことがいかに重要かが示されました。電子署名に法的効力が認められている米国においても、契約当事者が「確かに自分で署名した」と証明できなければ契約そのものが無効となる場合があります。

クラウド型電子契約サービスを利用する際には、署名の手順・記録・本人確認手段を事前に把握し、証拠として提示できる体制を整えることが不可欠です。

英文契約書と日本語の契約書の主な違いとは

国際取引では、契約書の構成や文化的背景において、日本語の契約書と英文契約書には大きな違いがあります。日本の契約では押印が主流ですが、電子契約サービスの普及により、電子署名やPDFファイルを使った契約書の登録・管理が広まっています。

本章では、英文契約書と日本語の契約書の違いについて3つの視点でわかりやすく解説します。

契約書の構成・記載スタイルの違い

英文契約書と日本語の契約書は、構成や署名方法に違いがあります。国際取引では、それぞれの特徴を理解して対応するのが重要です。

英文契約書は、日付や用語の定義から始まり、論理的な順序で記載されるのが特徴です。署名(サイン)での締結が一般的で、日本のような押印文化はありません。

具体的な違いは以下の通りです。

- 契約日が文頭に記載される(英文)

- 用語定義を明示し、内容を正確に伝える構成

- 署名だけで締結が成立(押印不要)

- PDF化し、メールでやりとりするケースが多い

- 日本では印鑑を用いた締結が主流

英文契約書は、構成も締結形式も日本と大きく異なります。特に電子契約やクラウド活用が進む中、こうした違いを理解しトラブルを防ぐ契約対応が求められます。

以下の記事では、英文契約書の読み方や使い方を詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>失敗しない英文契約書の読み方と使い方|リスクを減らし、交渉を有利にするコツ

準拠法や裁判管轄の扱い方の違い

英文契約書では、どの国の法律に基づくか(準拠法)や、どの裁判所が紛争を扱うか(裁判管轄)を明記することが重要です。

日本企業同士の契約は、日本法に準拠し日本の裁判所が管轄します。しかし、海外企業との契約では、契約トラブルの際にどちらの国の法律と裁判所が適用されるかで、大きな差が生じます。

具体的な違いは、以下のとおりです。

- 日本企業同士の契約

- 準拠法の原則:原則として日本法に準拠

- 裁判管轄:日本の裁判所

- 決定の影響:実務上の対応に大きな影響は少ない

- 海外企業との英文契約書

- 準拠法の原則:日本法または相手国の法を選択(交渉で決定)

- 裁判管轄:日本または相手国の裁判所を契約で指定

- 決定の影響:手続き・費用・戦略に大きな影響が出る

海外企業と契約を結ぶ際は、準拠法と裁判管轄の取り決めが契約全体のリスク管理に直結します。事前に法務部門や弁護士と相談し、明確に記載しましょう。

契約における文化や商慣習の違い

英文契約書を締結する際は、国ごとの商慣習や契約文化の違いを理解し、対応することが不可欠です。

日本企業は「協議による解決」を前提とした柔軟な運用を好む傾向にあります。一方、アメリカやイギリスなどの海外企業では、すべての合意事項を契約書に明文化し、「完全合意条項」に基づいて対応するケースが一般的です。

違いの具体例は以下のとおりです。

- 日本企業同士の契約

- 商慣習:協議による柔軟な解決を前提

- 契約内容の記載:最低限の記載に加え、協議条項で補完するスタイル

- 目的:信頼関係を前提とした柔軟な対応を重視

- 海外企業(例:アメリカ・イギリスなど)との契約

- 商慣習:書面に基づく明確な合意を重視

- 契約内容の記載:「完全合意条項」に基づき、細部まで明文化

- 目的:リスク回避を前提とした明文化された取り決めを重視

海外企業との契約締結では、日本流の暗黙的な合意に頼るのではなく、契約書の内容をできる限り明確かつ詳細に記載することが重要です。

契約書作成時には、文化や慣習の違いも加味して調整しましょう。

英文契約書を電子契約で締結するメリット

英文契約書を紙で取り交わす際は、印刷や郵送、印紙貼付など多くの手間と時間がかかります。しかし、昨今のデジタル化の流れにより、紙の契約から電子契約への移行は多くの企業で加速しています。

本章では、英文契約書を電子契約で締結することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

契約締結のリードタイムを短縮できる

英文契約書を電子契約で締結する最大のメリットは、契約までのリードタイムを大幅に短縮できる点です。紙の契約書を郵送でやりとりする場合、国際郵便によるやりとりが必要となり、通常3日〜1週間以上の時間がかかります。国や地域によってはさらに日数を要するケースも少なくありません。

実際の契約手段ごとの所要時間を比較すると、違いは以下のとおりです。

郵送による書類のやりとりに比べ、電子署名を利用した電子契約は即日または1日以内で完了し、登録や請求処理もスムーズにおこなえます。クラウド型の電子契約サービスを活用すると、ビジネスのスピードと効率を大きく向上させられるでしょう。

郵送コストや印紙代などのコストを削減できる

英文契約書を電子契約で締結すれば、郵送費や印紙税などのコストを大幅に削減できます。

紙の契約書では、印刷・署名・国際郵送などに加え、収入印紙の貼付が必要なケースもあり、手間も費用もかかります。一方、電子契約は電子署名とメール送信のみで完結し、郵送費・印紙代・保管コストが不要です。

電子契約を導入すれば、英文契約書の締結に伴う経済的・物理的負担を大幅に軽減できます。

特に海外との取引が多い企業にとっては、契約管理の効率化とコスト削減の両立が図れる有効な手段です。

契約内容の修正・確認がオンラインで簡単にできる

英文契約書を電子契約で締結すれば、契約内容の修正や確認をオンライン上でスムーズにおこなえます。クラウド型の電子契約サービスでは、契約書を一元管理でき、メールや専用画面を通じて、担当者間でリアルタイムに内容を共有・確認できます。

たとえば、条項の一部修正や誤記の訂正が必要な場合でも、覚書(Addendum)を追加する形で対応可能です。電子署名付きで即座に送信できるため、契約書の改訂作業も効率的です。また、一部の電子契約サービスは、契約状況を確認できる管理サイトやダッシュボード機能を提供しています。

電子契約を活用すれば、契約書の内容確認・変更が迅速かつ安全におこなえるため、ビジネスの現場での修正対応や合意形成を加速させられます。

英文契約書を電子契約で締結する際の注意点

英文契約書を電子契約で締結する際には、スピードや利便性の一方で、国際取引ならではの注意点にも目を向ける必要があります。本章では、英文契約を電子化する際に気をつけたい具体的なリスクと、その対策について詳しく解説します。

文言の解釈ミスによるトラブルを防ぐ

英文契約書を電子契約で締結する際は、契約文言の解釈違いによるトラブルに注意が必要です。

契約書の内容が英語であっても、相手方と自社で言葉の受け取り方に差があると、契約後の対応や義務履行にズレが生じる可能性があります。とくに法的な表現や専門用語は、国や業界によって微妙に意味が異なる場合もあります。

たとえば「best efforts」や「reasonable endeavours」などの条項は、英文契約でよく使われる文言ですが、日本語訳にすると曖昧で、契約当事者間での義務の範囲に解釈の差が出やすい表現です。

文言の違いを放置すると、契約締結後に認識齟齬が起こり、想定外の義務が発生するリスクもあります。英文契約を電子契約で締結する際は、契約書の文言を正確に理解することが重要です。法務部門や弁護士と連携し、内容をしっかり確認・管理することで、トラブルを防げます。

準拠法・裁判所・電子署名の有効性をチェックする

海外企業と電子契約を締結する際は、「準拠法」と「管轄裁判所」を必ず確認しておくのが重要です。

どの国の法律を適用するか(準拠法)、トラブルが発生した場合にどの国の裁判所が対応するか(管轄裁判所)や電子署名の有効性を、契約前に明確に合意しておく必要があります。

これらの項目が曖昧なままだと、訴訟などの紛争時に自社に不利な判断が下される可能性があります。

実際に想定される場面は、以下のとおりです。

- 準拠法(Governing Law)

- 内容例: 「この契約は〇〇国の法律に準拠する」などの記載

- 確認のポイント: 相手国の法律で契約が有効になるかを確認すること

- 管轄裁判所(Jurisdiction)

- 内容例: 「紛争が生じた場合は〇〇国の裁判所を第一審とする」などの記載

- 確認のポイント: 相手国で裁判対応が可能な地域かどうか、自由に対応可能かを確認

- 電子署名の有効性

- 内容例: 署名にあたっては第三者機関の認証が必要

- 確認のポイント: 相手国で電子契約が法的に有効かどうかを確認

契約書の作成時には、英文契約に精通した弁護士や法務部門と連携し、準拠法・裁判所・電子署名の適用法などを細かくチェックすることが重要です。電子契約サービスを利用する場合は、相手国の法律に対応しているかどうかも事前に確認しましょう。

ひな形の利用時は立場と内容を精査する

英文契約書のひな形を使う際は、作成者の立場と契約内容を精査することが重要です。

契約書は一般的に作成者(会社)側に有利な内容で作られており、準拠法や裁判管轄などのルール設定も、相手国の法制度に従っている場合が多いためです。とくに英文契約では、書類の文言や表現ひとつで義務や責任の範囲が大きく変わることがあるため注意が必要です。

たとえば、インターネット上で公開されている無料の英文契約書テンプレートをダウンロードし、書類の作成者の立場や利用規約を十分に確認しないまま契約書として使用してしまうケースがあります。こうしたひな形の多くは、相手企業が有利になるよう設計されており、契約内容に不利な条項が含まれていることも珍しくありません。

契約書の内容や条文を十分に精査せず、書類のダウンロードと署名だけで進めてしまうと、後々のトラブルや法的リスクを招く可能性が高くなります。

英語対応の電子契約サービスを選ぶ

海外企業と電子契約を締結する際は、英語対応のサービスを利用するのが最適です。国際取引では、契約書の内容を相手方が正確に理解できることが重要であり、操作画面や確認手順が英語対応かも確認が必要です。

対応言語が限られたサービスでは、英文契約の締結に支障が出るリスクがあります。実際のフローは、以下のとおりです。

- フロー①:契約書の作成・アップロード

- 必要な対応: 英文契約書(PDF)をクラウドに保存

- 英語対応が必要な理由: 誤訳やフォーマットの乱れを防ぐため、英語原文のまま扱うことが重要

- フロー②:サイン用URLの送信

- 必要な対応: 電子契約サービスから認証メールを送信

- 英語対応が必要な理由: メール文面が英語でないと、相手企業が内容を理解できない可能性あり

- フロー③:相手企業による確認・署名

- 必要な対応: サービス画面で契約内容を確認・署名

- 英語対応が必要な理由: サイン画面の操作案内や説明が英語でないと、正確に手続きできない

英文契約書でよく使われる表現や文言

英文契約書を正確に作成・締結するには、英語独特の表現や文言を理解しておくことが欠かせません。契約内容に関する誤解や表現の曖昧さは、取引上のリスクやトラブルにつながる可能性があります。

以下は、英文契約書で頻出する表現の一覧です。

- as is:現状のまま、現状維持

- execution of this Agreement:契約書の署名、契約書の調印

- force majeure:契約上の不可抗力(自然災害、紛争など)

- party(parties):契約当事者

- Duty of Confidentiality:秘密保持義務

- effective date:契約発効日

- pursuant to the provision of the preceding paragraph:前項の規定により

- best efforts:最大限の努力(必ずしも結果を保証しない、主観的な努力義務)

- reasonable endeavours:合理的な努力(状況に応じておこなう、やや控えめな努力義務)

英文契約書の作成では、契約条項の記載内容だけでなく、英語表現そのものにも注意が必要です。電子契約サービスを使って契約を締結する場合は、署名や文書管理を含む全体のプロセスで英語対応が求められます。

あらかじめよく使われる表現を把握しておくと、スムーズに契約を電子化できます。

英文対応の電子契約サービスを選ぶ際のチェックポイント

海外企業との契約で電子契約サービスを活用する場合、英語対応であることは当然として、その他にも注意すべきポイントがあります。本章では、英文対応の電子契約サービスを選定する際に押さえておきたい具体的なチェックポイントを解説します。

多言語対応インターフェースで操作性を確保する

英語圏との契約では、トラブル発生時に迅速な対応が求められるため、多言語サポート体制が整っているかも確認しておくと安心です。

英文の契約書であっても、相手企業が必ずしも英語に堪能とは限りません。

電子契約システムを使う際、操作画面や通知メールなどのインターフェースが日本語や英語のみだと、契約締結時に手間や誤解が生じるリスクがあります。

契約の電子化を進めるうえで、単に契約書が英語対応しているだけでなく、操作画面・サイン機能・通知文面まで多言語に対応しているかが、電子契約サービス選定の大切なポイントです。

英語以外にも複数言語に対応した契約書テンプレートや翻訳補助機能が用意されているサービスを選ぶと、よりスムーズな契約締結が可能です。

契約書の作成から署名・管理までのすべてのプロセスを円滑に進めるには、自社と相手双方にとって使いやすいインターフェースを備えたクラウド型サービスを選ぶと良いでしょう。

国際基準のセキュリティ対策が講じられているかを確認する

英語対応の電子契約サービスを選ぶ際は、国際規格に準拠したセキュリティ対策が施されているかどうかを必ず確認しましょう。

契約書の締結や署名などのプロセスをクラウド上でおこなう電子契約では、改ざん・漏えい・データ破損などのリスクが伴います。とくに海外との取引においては、情報漏えいが法的トラブルや損害賠償につながる恐れもあります。

信頼できるサービスの目安として、以下のようなセキュリティ機能や認証の有無をチェックしましょう。

- ISO/IEC 27001などの国際的な情報セキュリティ認証を取得している

- 多要素認証(MFA)によるログイン制御

- 信頼性の高い電子署名局(CA)と連携している

- 通信・文書の暗号化やアクセス管理が導入されている

英語圏の企業と契約を結ぶ際は、セキュリティレベルの高い電子契約サービスを選ぶことが大切です。クラウド上でも安心して使えるサービスなら、法務と実務の両面でリスクを最小限に抑えられます。

英文契約を電子化するなら、まずは正しい知識と環境を整えよう

英文契約書の電子契約は、国際ビジネスの効率化に不可欠な手段です。契約書の書類や内容、署名方法、法的効力を理解し、最新の法改正やコンプライアンスに対応した信頼性の高い電子契約サービスを選択しましょう。

英語対応に加え、セキュリティ水準の高い電子契約サービスを選定すると、国際取引におけるリスクを最小限に抑えながら、契約業務のスピードと正確性を両立可能です。特に海外企業との契約では、準拠法や電子署名の有効性、相手国の法制度を事前に確認し、社内の法務・営業・IT部門が連携しながら進めるとスムーズに実現できます。

まずは、自社の契約フローや体制を見直し、電子契約導入の準備を整えましょう。LegalOn Cloudは、契約審査・締結・管理・法令調査までを一元管理できる、オールインワンのAI法務プラットフォームです。

電子契約機能「LegalOn Cloud サイン」を活用すれば、契約書のレビューから締結後の管理までをスムーズにつなぎ、差分比較や進捗の可視化機能によって、リスクの低減も実現できます。必要な機能を組み合わせて利用できる柔軟な設計で、自社の業務にぴったりな運用環境を構築可能です。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)