契約書レビューとは

契約書レビューとは「契約書による合意の内容が自社の意向やビジネスを反映できているか」「紛争を予防できるか」「予期しない隠れたリスクが契約書から生じないか」を法的な視点からチェックする業務です。

契約書に不備があると思わぬトラブルに発展する可能性があるため、契約書レビューは契約業務の中でも最も重要な工程です。

レビュー対象となる契約書は大きく分けて以下の2種類です。

- 自社で作成した契約書

- 相手方が作成した契約書

自社で契約書を作成する場合、自社で作成した契約書のひな形に、ビジネスの実態に合わせた加筆・修正を施し、相手方に提示するのが主なやり方です。

法務部門は、内容がビジネスの実態に沿っているか、法律上の強行規定に違反していないかなどを精査し、修正や加筆を事業部に提案します。相手方と契約内容が合意できれば、契約締結となります。

相手方が作成した契約書を受け取った場合、不明点は相手方に説明を求めて、予定している取引の実態が反映されているか、自社にとって許容できないような不利な条項がないかなどを確認します。

特に、相手方が作成した契約書は相手方に有利な内容になっているケースが多いため、入念にチェックする必要があります。そのうえで、修正すべき点があれば原案の文言に対案を提示して相手方と修正の交渉をします。

契約書でチェックする内容についてより詳しく知りたい方は、以下の資料をダウンロードしてください。

AIを活用した契約書レビュー

契約書のレビューにはさまざまな工程があり、確認しなければならない資料や法令、書籍は多岐にわたります。そのため、担当者には大きな負担がかかります。さらに、企業活動のグローバル化や複雑化に伴い、、専門性の高い法務人材の需要が高まっている一方、法務業務の人材の育成には時間がかかるため、人手不足に直面している企業は少なくありません。

そこで注目を集めているのが、AI技術を使った契約書レビューツールです。

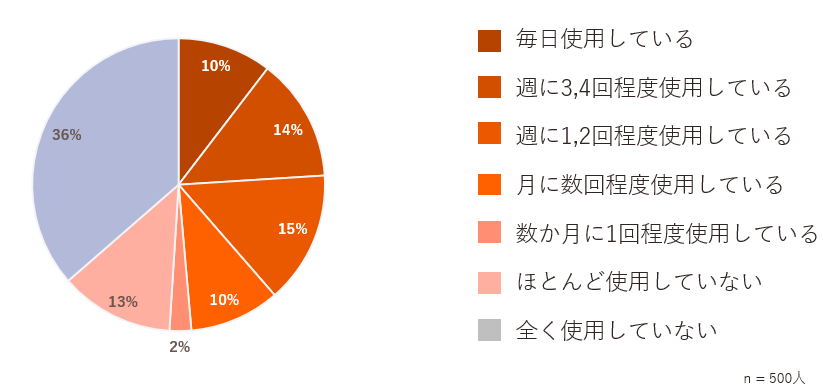

LegalOn Technologiesが企業の法務業務に関わっている500人をターゲットとして実施した調査では、「生成AIを使用している」と答えた人は6割以上に上りました。使用頻度で一番多かったのは「週に1,2回程度」でした。

AI契約書チェックツールは、自然言語処理(NLP)と機械学習技術を活用して契約書を高度に解析するシステムです。契約書をアップロードすると、AIが文書全体を解析し、条項の不備や矛盾、リスクの高い表現などを自動で検出します。さらに、業界標準や関連法令との整合性を確認し、必要に応じて修正案も提示します。

LegalOn「レビュー」は、契約締結前の作成・審査プロセスにおいて、リスクや不利な条項の見落としを防ぎ、修正案まで提示できるAI契約書チェックツールです。有利な条件での契約交渉を支援し、組織のリスクマネジメントをより適切かつ効率的に実現します。

AI契約書レビューツールの主な機能

本章では、法務特化型AIのLegalOnの機能を例に、AI契約書レビューツールの主な機能を紹介します。 LegalOn「レビュー」は、AIによる契約リスク分析と弁護士監修の知見を融合させたクラウド型契約書チェックツールです。契約審査の抜け漏れ防止、法令遵守の徹底、修正作業の効率化を実現し、法務部門の生産性を大幅に向上させます。

LegalOn「レビュー」の主要機能は次の8つです。

契約リスクチェック

契約書に潜むリスクを自動で洗い出し、修正すべき項目をリスト化します。AIが不利な条項や曖昧な表現を検知し、修正文案の例も提示するため、担当者の経験に左右されずに高品質な審査を実現できます。

法令遵守チェック

下請法、独占禁止法、印紙税法(β版)、フリーランス法などに抵触するおそれがないかを自動判定します。契約書ごとに適用される法令を網羅的に確認でき、法改正への対応漏れも防止します。

オンラインエディター

Wordファイルの編集や書き出しができるエディターを搭載。条文単位の編集、体裁の整え、リスクチェックを一画面で完結できます。審査結果を見ながら契約書を修正できるため、レビューから修正までの一連の流れを効率化します。

定義語・引用条の確認

カーソルを当てるだけで、定義語や引用条文の内容を即座に確認可能です。定義語の重複や未使用、引用ミスが発生している箇所も自動で検知し、条ずれによるトラブルを未然に防ぎます。

条ずれ・表記ゆれ一括修正

編集過程で生じた条番号のずれや表記のゆれをワンクリックで一括修正できます。地味ながら時間のかかる修正作業を自動化し、レビューの最終確認をスムーズにします。

ドキュメントコメント機能

契約書上でコメントを追加・返信できるため、レビュー担当者間でのやり取りをシステム上で完結できます。Wordを介したファイルの往復が不要となり、チーム内のコミュニケーション効率を大幅に改善します。

自社ひな形・過去契約書・条文比較

自社の過去契約書や標準ひな形と条文単位で比較可能です。条番号が異なる場合でも、内容ごとに対応する条文を並べて比較でき、変更点を即座に把握できます。

自社基準を活用した契約リスクチェック

企業独自の審査基準をシステムに登録することで、自社基準に基づくリスクチェックを自動で実施できます。属人的な判断を排除し、社内標準の品質を保ちながら契約審査をスケールさせることができます。

契約書レビューサービスを利用するメリット

コスト削減

典型的な契約書のレビューを弁護士に依頼する場合であっても数万円程度を要します。高度に専門的な契約書のレビューが必要な場合は10万円以上かかるケースも珍しくありません。

契約書レビューサービスを導入し内製化することで、これらのコストを抑えることができます。

ただし、多くの契約書レビューサービスの多くは有料のため、導入の際にコストがかかる点は認識しておきましょう。

時間削減

一つひとつの条項を目視で確認するのには、かなりの時間を要します。

たとえ知識豊富で優秀な法務担当者がいたとしても、契約書のリーガルチェックにかける時間を削減するのには限界があるでしょう。

重要事項が記載されている契約書だからこそ、自社にとって不利な内容が記載されていないか細部まで確認しなくてはならないため、レビューに時間がかかるのは当然のことです。契約書レビューサービスは、これまでリーガルチェックにかけていた時間を大幅に削減できます。

知識を蓄積できる

契約書レビューサービスでは、契約書をデータベース化して保存できるため、組織内に知識を蓄積できるメリットがあります。

他の法務担当者が過去の契約書を閲覧すれば、それを基に案件対応ができるようになるため、業務の平準化にもつながります。前述のように法務人材の育成コストは高いため、その点でも有利です。

法務「LegalOn」は、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲、総合的に支援するこれまでにないリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。

相手方から契約書を受け取った後の契約書レビュー業務のやり方・流れ

前述のように契約書には、自社で作成した契約書と取引の相手方が作成した契約書の2パターンがあります。

自社から契約書を相手方に渡す場合は、自社のひな形を使うことが多いため、契約書のレビューが必要な場面の多くは、相手方から契約書を受領するケースです。

そのため今回は、相手方が作成した契約書を受け取った場合に、契約締結に向けてどのように契約書をレビューしていけばよいかの流れを解説します。

以下、4つのステップで詳しく解説します。

- 契約内容を把握する

- リスクを抽出する

- 修正案を作成する

- 修正案を確認する

<関連記事>

契約書のドラフト(草案)について解説!ビジネスでの使い方や効率的なチェック方法とは

STEP1.契約内容を把握する

取引において、自社作成の契約書(ひな形等)を使用する場合は、契約書にどのようなことが規定されているのかをすでに把握できているため、 相手方が修正してきた箇所のみ検討すれば足ります。

しかし相手方が作成した契約書を使用する場合は、 その契約書にどのようなことが規定されているのかを把握することからスタートします。以下の点がポイントです。

- 何についての契約かを把握する

- 契約の目的を明確にする

- 契約から生じる権利義務や契約期間を確認する

何についての契約かを把握する

まず、具体的にどのような取引を行おうとしているのか、契約を締結する目的を把握します。

企業活動においては、以下のような様々な取引が行われます。

- 新製品や新システムの共同開発を検討するために、相手方と情報交換したい

- 社員が増えたため、オフィスを借りたい

- 自社が受注した開発の一部を外注したい

- 作業効率化のためにツールを導入したい

取引の内容によっては、契約書への記載が法律上要求される事項などがある場合もあります。例えば、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する契約を締結する場合、産業廃棄物の種類・数量等が法定記載事項です。

また、下請法が適用される取引では、給付内容や代金額を明記した書面の交付が義務付けられています。

さらに、企業間同士の契約ではありませんが、たとえば雇用契約では、労働基準法15条1項で、労働条件の明示が義務付けられています。

このように、取引に必要な取り決めを契約に過不足なく落とし込むために、取引の内容をきちんと把握しましょう。

契約の目的を明確にする

次に、契約を締結することで自社が目指す目的(契約で自社が得られる効果や価値)を明確にします。

例えば、「新製品や新システムの共同開発を検討するために、相手方と情報交換したい」場合、相手方に自社の情報を開示することがあります。しかし、 開示した相手方に自社の秘密情報を漏洩されたり不正利用されたりしてしまうと、自社に多大な損害が生じる可能性があります。

そこで、相手方と「秘密保持契約」を締結することで、秘密情報の漏洩や不正利用を防止したり、相手方に起因して自社に損害が発生したりした場合の賠償の範囲をあらかじめ取り決めておくことができます。

秘密保持契約についてさらに知りたい方は、こちらの資料をチェックしてください。

また、「社員が増えたため、オフィスを借りたい」場合は、借りたい物件のオーナーとの間で「賃貸借契約書」を締結することで、物件の状態や入居中のルールなどを事前に確認し、入居後や退去時のトラブルを回避できます。

自社が目指す契約の目的(効果や価値)を明確にしておくことで、自社が目指す契約の目的を阻害するような契約内容がおのずと見えてきます。

契約書レビューをするにあたっては、ビジネスの目的にも考慮する必要がある場合もあります。例えば、新規事業の実績づくりが目的にある場合は、多少不利な点を吞み込んででも契約締結する必要があるかもしれません。

相手方とのパワーバランスによっても、不利な点を呑み込なければならないこともあれば、逆に、自社に有利な契約内容で推し進められることもあるでしょう。

契約から生じる権利義務や契約期間を確認する

契約書レビューでは、契約から生じる権利義務を確認することが重要です。この契約書から自社にどのような権利(ex代金請求権)や義務(ex商品納入義務、業務履行義務、損害賠償責任)が発生するのかを確認します。契約期間や契約の更新方法について確認することも重要です。

「自社が受注した開発の一部を外注したい」場合は、 開発に必要な期間が確保されているか、自社の支払金額や支払時期を把握します。

STEP2.リスクを抽出する

契約内容を把握することができたら、契約内容の中に自社にとって問題となる箇所がないか、リスクを抽出していきます。以下の点がポイントです。

- 目的物と対価は適切かを検討する

- 必要な条項は網羅されているか、不要な条項がないかを確認する

- 自社に不利な条項はないかを確認する

目的物と対価は適切かを検討する

目的物と対価は適切かを検討しましょう。

目的物とは、例えばシステムの開発に関する契約であれば、その開発業務により生じるシステムおよびそれに付随する成果物のことです。 契約書(や契約書の一部を構成する要件定義書、個別契約として成立させる発注書等の書面)でその仕様を明確に特定しておく必要があります。

対価は、月額費用なのか単価なのか、支払期限や方法が自社の想定と合致しているかなどを確認する必要があります。

契約内容が曖昧に記載されていると、契約当事者双方が自社に都合の良いように解釈してしまい、後々のトラブルの引き金となります。

特に、取引における目的物や対価が曖昧な表現となっていると、双方が想定していた契約により得られる目的物や対価とズレが生じ、紛争につながるおそれが出てきます。

必要な条項は網羅されているか、不要な条項がないかを確認する

次に、取引において規定しておくべき必要な条項が網羅されているか、または規定しない方がよい不必要な条項がないか、違法・無効な条件が含まれていないか、を細かく確認していきます。

取引の内容によって契約書に明記すべき項目が異なってきますので、その取引に適切な契約内容となっているかを慎重に確認する必要があります。

ここでは、その取引に適用される法令を調査のうえ、過去の類似契約や自社のひな形と比較するなどの検討をする必要があります。

例えば、システム開発を業とする事業者が当該業務を外部に委託する場合、委託側と受託側に一定以上の資本金規模の差がある場合は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。

<関連記事>

下請法が適用される取引の場合、対価の支払時期など、書面で明示しておかなければならない事項があるため、それらの事項が明確に記載されているかについて、十分に確認する必要があります。

自社に不利な条項はないかを確認する

そして、リスクの抽出においては、契約内容に自社が重い責任を負う内容が含まれていないか、 自社のビジネス上の制約となる条項がないかなど、自社に不利な条項がないかを確認します。

例えば、自社が開発した成果物や開発業務に関連して生じた知的財産権について、全て相手方に帰属する内容の条項になっていた場合、その開発業務に着手する前から自社が保有していた知的財産権のうち、その開発業務により生じた成果物に関連するものについても、その後の自社の開発に自由に利用できなくなってしまう可能性があります。

また、自社にのみ一方的に義務が課せられている条項や、相手方にのみ有利な内容となっている条項も、自社にとって不利な条項となりますので、全てリスクとして把握する必要があります。

このとき、民法や商法と比較して契約内容が不利なのか有利なのかを判別するとよいです。民法や商法の定めが取引における原則ルールですから、これより不利な契約内容はリスクといえます。

特に、契約不適合責任、損害賠償の範囲・上限、裁判管轄等は法律の原則ルールと契約内容とを比較することが有意な契約書レビューに繋がります。

STEP3.修正案を作成する

契約内容およびその契約に潜むリスクが全て把握できたら、修正案の検討に入ります。やるべきことは以下のとおりです。

- 誤字脱字を修正する

- 不明確な箇所を疑義が生じないよう明確にする

- 自社にとって不利な条項を有利な条項や法令の原則ルールどおりに修正する

主に上記3つの観点で確認して修正を実施します。

誤字脱字を修正する

誤字脱字については、「てにをは」一字で文章の意味が変わってくる場合もあり得るため、全文を通して抜け漏れがないようにチェックをしていきます。

特に「甲」「乙」などの当事者が逆になってしまっている場合もよく見られるため、注意が必要です。

<関連記事>

不明確な箇所を疑義が生じないよう明確にする

条件や範囲などが不明確な表現となっている箇所は、明確な表現に修正します。

曖昧な箇所を明確化することで、双方の認識の不一致をなくしていくことが重要です。これにより、ビジネスを円滑に進行させることができたり、紛争の予防に繋げられます。

自社にとって不利な条項を修正する

自社にのみ一方的に義務が課せられている条項や、相手方にのみ有利な内容となっている条項は、自社にとって不利な内容となっている箇所を削 除・修正したり、片務的な条項を双務的な条項に修正したりしていきます。

民法や商法の原則ルールよりも不利な契約内容であるものは原則ルールどおりに修正します。

修正の際には、過去の類似契約、自社のひな形、書籍などから参考となる条文案を探しましょう。

もっとも、ビジネスの目的や相手方とのパワーバランス次第では、不利な条項をそのまま受け入れたり、必要最低限の修正に留めるといった判断を求められる場合もあります。この点は、後述のとおり、事業部門とのすり合わせが重要になります。

STEP4.修正案を確認する

修正案を作成したら、最終的な確認を行っていきます。

- 事業部門と認識をすり合わせる

- 分かりやすく修正されているかを見直す

- 契約書全体が整合性をとれているか見直す

事業部門と認識をすり合わせる

法務部門では判断できないビジネス観点での意見や、契約に至った背景、相手方との関係性などをヒアリングし、修正案が現実的な内容となっているかを、現場の担当者と認識を合わせていきます。

契約は今後の相手方との関係性にも大きく影響するため、自社の利益だけでなく相手方にとっても受け入れやすい内容とする必要があります。WinWinの関係性を築けるような修正案がベストです。

分かりやすく修正されているかを見直す

自社も相手方も理解しやすい修正となっているか見直します。文章が不明確だと、解釈の余地を発生させてしまい無用なトラブルを招くおそれがありますし、ビジネスのスピード感も失われてしまいます。場合によっては、修正の意図や要望を、コメント機能などを利用して相手方へ伝えることも有用です。

<関連記事>契約書レビューをするときに知っておきたいWordの使い方・機能10個

契約書全体が整合性をとれているか見直す

一つ一つの条項だけ見れば適切な修正が為されていたとしても、他の条項と合わせて契約書全体として見ると整合性がとれていないケースも珍しくありません。

ひととおり修正が完了したら、契約書を全体的に見直して、整合性がとれているか、契約書の中で矛盾が生じていないか確認しましょう。

弁護士に契約書レビューを依頼する際の流れ

契約書のレビューを、弁護士に依頼するケースがあります。その際は、以下の流れをたどるのが一般的です。

- レビューしてもらいたい契約書を準備する

- 自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出

- 弁護士からのフィードバックを受ける

- 契約書の修正と取引先との交渉をおこなう

- 双方の合意のもと契約締結

1. レビューしてもらいたい契約書を準備する

自社で作成した契約書、または取引先から受領した契約書を準備します。このとき、自社でも一度しっかりと確認することが大切です。弁護士に依頼するからといって、確認しないまま丸投げしてしまうと、レビューを依頼した意図が正確に伝わらず、適切なフィードバックが受けられず、のちに相手方とのトラブルに発展する場合があります。契約書の内容については、自社でもきちんと把握しておきましょう。

2. 自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出

会社や取引の内容によっては、適用される法令が異なるため、弁護士には自社の情報や取引に関する情報を共有する必要があります。正確な情報を提出しないと適切に判断できないため、必要な部分は正確に伝えましょう。

また、取引に関して要望や希望がある場合は、あらかじめ相談しておきましょう。要望や希望を考慮しつつ、法的な観点からレビューを行ってくれます。契約書と情報を提出したら、リーガルチェックの事前準備は完了し、弁護士が確認を進めます。

3. 弁護士からのフィードバックを受ける

弁護士によるフィードバックを受けます。契約書をチェックし、こちらの要望を考慮しつつ、問題点や指摘し、代替案を提案してくれます。ただし、弁護士は自社の業界に必ずしも精通しているとは限りませんから、依頼した弁護士とのすり合わせも必要に応じて行う必要があります。

法的観点とビジネス的観点の両側面からレビューを行うことで、より効果的に契約書レビューを行えます。

4. 契約書の修正と取引先との交渉をおこなう

弁護士からのフィードバックを受けたら、契約書の修正をおこないます。弁護士からのレビュー結果を踏まえて、取引に即した契約内容となっているかなどを自社で改めて検討のうえ、契約書を修正します。

契約書の修正が完了したら、営業担当者や事業部門を通じて取引先と交渉をおこないましょう。

5. 双方の合意のもと契約締結

双方の合意が得られたら契約を締結しますが、締結する前に弁護士へ最終調整の結果の確認を依頼するのがおすすめです。弁護士による最終確認の際に問題がなければ、契約書を締結しましょう。

弁護士に契約書レビューを依頼する際にかかる費用

弁護士に契約書レビューを依頼する際にかかる費用については、契約書の難易度や、弁護士との契約体系などによってケースが分かれます。

都度レビューを依頼する場合

比較的シンプルで定型的な契約書の場合、1件あたりの費用は3~5万円程度と言われています。また、複雑で非定型的な契約書の場合は、10万円以上を要するケースもあります。

顧問契約の場合

弁護士と顧問契約を結んでいる場合、契約書レビューの費用は顧問料に含まれているケースがあります。LegalOnが実施した調査では、中小企業の月額顧問料の平均は51,568円でした。

顧問弁護士の実態について詳しく知りたい方は、こちらの資料をダウンロードしてください。

顧問弁護士活用の実態とニーズ調査レポート -全国の中小企業編

大企業は契約書の修正に応じてくれない?→誤解

中小企業の担当者の中には、「大企業は契約書の修正に応じてくれないから、契約書のレビューをする意味がない」という意見を持っている方がいます。

しかし、これは誤解です。LegalOnが大企業を対象にした調査では、97%の担当者が、「契約交渉に際して100名以下の取引先からの提案内容を受け入れている」と回答しました。

100名以下の取引先との契約条件交渉に関するアンケート(2023)

大企業であることを理由に慮らなくても、相手にとってビジネスリスクが小さければ、修正に応じてくれることが多いことが明らかになりました。

また、契約書の修正の相談をすることで、「契約書をきちんとレビューしている企業」と、かえって信頼を得ることが期待できそうです。

AIでの契約書チェックなら「LegalOn」

LegalOnは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)