労働条件通知書とは

労働条件通知書は、従業員の権利を守り、労使間のトラブルを防ぐために重要な役割を果たす文書です。ここでは、その定義や法的根拠、雇用契約書との違いについて詳しく解説します。

労働条件通知書の定義

労働条件通知書とは、雇用主が従業員に対して労働条件を提示するために発行する書類です。具体的には、賃金、労働時間、休日、その他の労働条件を記載した文書を指します。この通知書は、従業員が安心して入社できるよう、労働条件を明確にする役割を果たします。

労働条件通知書の法的根拠(労働基準法第15条)

労働条件の通知は、労働基準法第15条第1項に基づく法的義務です。この条文では、以下のように規定されています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この規定により、雇用主は労働条件を明確に示す義務があり、その手段として労働条件通知書の作成および交付が求められています。

雇用契約書との違い

労働条件通知書と雇用契約書は似ているものの、法的義務や合意の必要性においては重要な違いがあります。

法的義務の有無

- 労働条件通知書

従業員の採用時、書面・電子メール等で交付・送信することが、雇用主に対して法律で義務付けられています。 - 雇用契約書

法的な作成義務はありません。

というのも、雇用契約書はあくまで労使双方が契約内容を明文化し、合意を確認する手段として任意に用いられるものに対し、労働条件通知書の発行は法的に強制されているものです。

合意の必要性

- 労働条件通知書

会社から労働者への一方的な通知です。 - 雇用契約書

労使双方の合意を示す文書で、双方が署名捺印します。

つまり、雇用契約書には双方が署名捺印する必要があるに対し、労働条件通知書には押印やサインは不要です。

労働条件通知書兼雇用契約書

実務上の効率化のため、「労働条件通知書兼雇用契約書」として1つの文書にまとめることもあります。この場合、法定の記載事項を漏れなく含め、双方の署名捺印欄を設けることが必要です(労働条件通知書単体としての機能で交付する場合は、署名・捺印は不要です)。

労働条件通知書は、従業員の権利保護とコンプライアンス遵守の観点から非常に重要です。適切に作成・交付することで、労使間の信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐことができます。

以下の記事では、雇用契約書について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>雇用契約書とは?必要性や作成時の記載事項・注意点までを徹底解説

LegalOn Cloudは、正社員・契約社員・アルバイト・定年後再雇用・英文版などの利用シーンに応じた雇用契約書兼労働条件通知書ひな形に加え、契約書・規程・社内文書など、合計2,000点超の書式ひな形を収録。あらゆる業務シーンに対応し、文案作成の手間を削減。作成業務の効率化と品質向上を実現します。.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

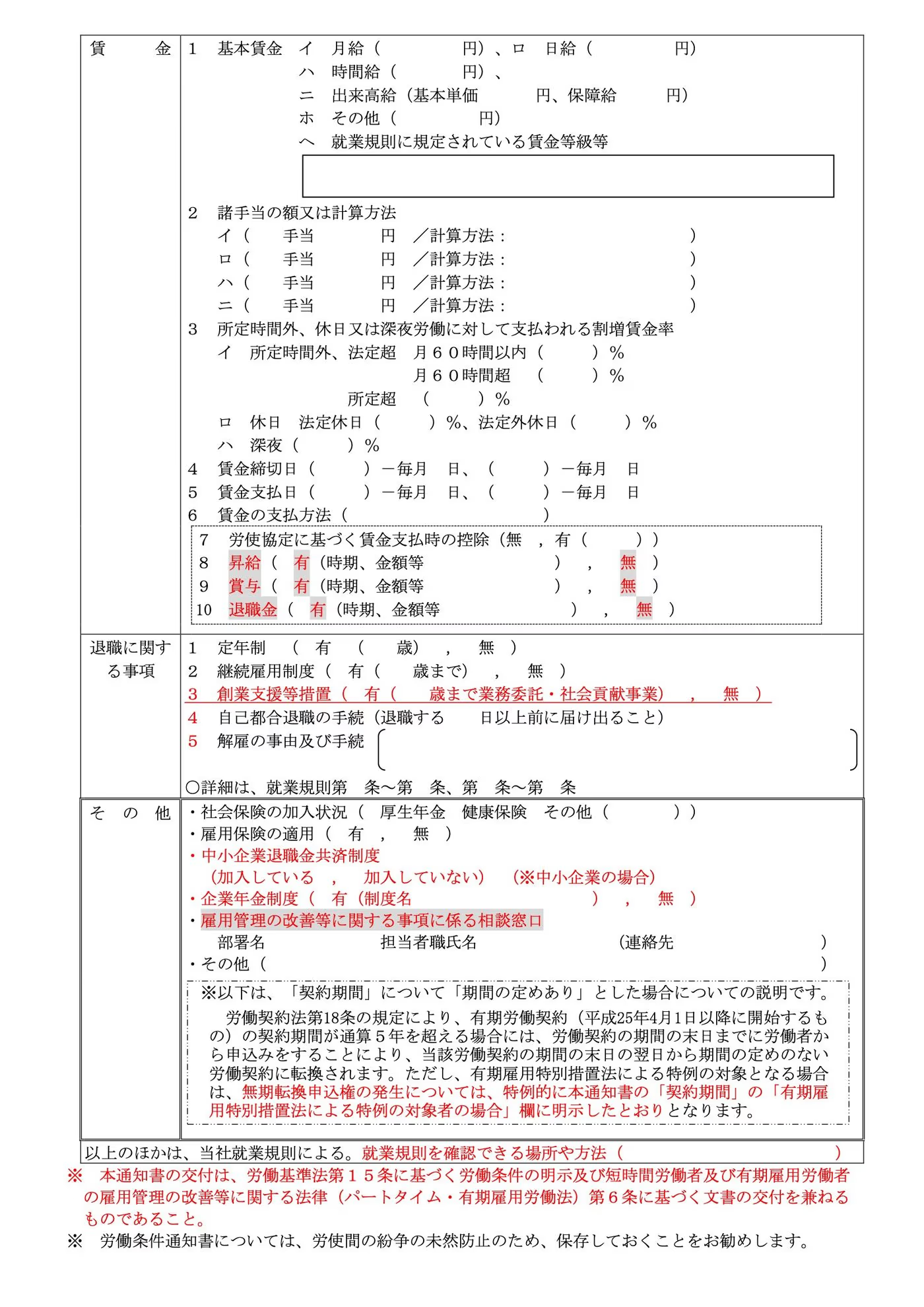

労働条件通知書のテンプレート

労働条件通知書を作成する際には、厚生労働省が配布しているテンプレートを活用するのが便利です。雇用形態に応じて以下のように複数の様式があり、WordとPDFいずれかを選択できます。

- 労働条件通知書(一般労働者用:常用、有期雇用型)

- 労働条件通知書(短時間労働者用:常用、有期雇用型)

- 労働条件通知書(派遣労働者用:常用、有期雇用型)

- 労働条件通知書(建設労働者用:常用、有期雇用型)

- 労働条件通知書(林業労働者用:常用、有期雇用型)

- 労働条件通知書(日雇型)

- 労働条件通知書(無期転換後の労働条件) など

以下のサイトより「労働条件通知書」で検索して無料でダウンロードいただけます。

見本:労働条件通知書(一般労働者用:常用、有期雇用型)

労働条件通知書に記載すべき内容

ここでは、労働基準法施行規則第5条において規定されている、労働条件通知書に記載すべき必須事項について詳しく解説します。

労働条件通知書に必ず明示が必要な【絶対的明示事項】

労働条件通知書で明示する必要があるのは以下の事項です。

- 契約期間に関すること

- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

- 就業場所、従事する業務に関すること

- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

- 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること

- 退職に関すること(解雇の事由を含む)

- 昇給に関すること

また短時間・有期雇用労働者の場合は、上記の項目に加えて下記4項目の明記も必要となります。

- 昇給の有無

- 賞与の有無

- 退職金の有無

- 相談窓口の案内

就労規則で定めがある場合明示が必要な【相対的明示事項】

上記の項目に加えて、就労規則で定めている場合は、以下の事項も記載、または口頭で明示する義務があります。また、定めがない場合も、例えば退職手当の有無などは記載することが望ましいです。

- 退職手当に関すること

- 賞与などに関すること

- 食費、作業用品などの負担に関すること

- 安全衛生に関すること

- 職業訓練に関すること

- 災害補償などに関すること

- 表彰や制裁に関すること

- 休職に関すること

2024年4月の労働条件明示のルール改正

2024年4月1日から、労働条件明示のルールが改正されました。この改正により、労働条件通知書に以下の内容も記載する必要があります。

引用:厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました

まとめますと、すべての労働者に対して就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要となりました。

また有期契約労働者に対し、更新上限の明示、無期転換申込機会の明示、無期転換後の労働条件の明示が義務付けられるようになりました。

2025年は上記に加えて育児・介護休業法や雇用保険法など、雇用に関するさまざまな法改正が予定されています。下記のお役立ち資料では、2025年に実施予定の法改正をわかりやすくまとめています。最新の法改正動向を把握したい方は、ぜひご活用ください。

ルール改正後の労働条件通知書記載例(一般労働者用:常用、有期雇用型)

厚生労働省のホームページでは、ルール改正後の労働条件通知書の記載例を公開しています。記入方法で困っている方はぜひ参考にしてみてください。

契約期間と更新の有無

- 契約期間:期間の定めがある場合は具体的な開始日・終了日を記載。定めがない場合は「期間の定めなし」と記載。

- 契約の更新:更新の有無(自動更新、更新の可能性あり、更新なし)を明記。

- 更新判断基準:業務量、勤務成績、能力、会社状況など具体的な判断要素を記載。

- 更新上限:更新回数や通算契約期間の上限があれば明記。

- 無期転換申込権:通算契約期間が5年を超える場合、労働者は無期契約への転換を申し込める旨を記載。

就業場所・業務内容

- 就業の場所:雇入れ直後の就業場所と、異動の可能性がある範囲を記載。

- 業務の内容:雇入れ直後の業務と、変更可能性のある業務範囲を記載。

労働時間・休憩・休日

- 始業・終業の時刻:具体的な時間を記載(例:8:30〜17:30)。

- 労働時間制度:通常勤務、変形労働時間制、フレックス制などを明記。

- 休憩時間:何時から何時まで、または合計何分かを記載。

- 時間外労働:有無を記載。

- 休日:週休2日制、年間休日数などを明記。

休暇

- 年次有給休暇:付与日数、6ヶ月未満での有無、時間単位年休の有無などを記載。

- その他休暇:有給(例:慶弔、ボランティア)、無給(例:病気、育児)などの種類と有無を記載。

賃金

- 基本給:支給形態(月給・日給・時給)と金額を記載。

- 諸手当:交通費や職務手当等の種類と金額または算出方法を記載。

- 割増賃金率:残業・休日・深夜の割増率を記載。

- 締切日・支払日:例「毎月末締め、翌月10日支払」。

- 支払方法:銀行振込などを記載。

- 控除:社会保険料等、差し引かれる項目を記載。

- 賞与・昇給・退職金:それぞれの有無と条件・金額を記載。

退職等

- 定年制:有無と年齢(例:65歳)を記載。

- 継続雇用制度:有無と上限年齢(例:70歳)を記載。

- 自己都合退職:申し出の期限(例:14日前)を記載。

- 解雇:その理由や手続き、就業規則を参照する旨を記載。

その他

- 社会保険:厚生年金、健康保険の加入有無を記載。

- 雇用保険:加入の有無を記載。

- 退職金制度:中退共や企業年金制度の有無を記載。

- 相談窓口:部署名、担当者、連絡先を記載。

- 就業規則の確認方法:閲覧できる場所や方法を記載。

労働条件通知書の交付対象、タイミングと保存期間

ここでは労働条件通知書の交付対象とタイミングについて詳しく解説します。

労働条件通知書の交付対象

労働条件通知書の交付対象は、企業が雇用するすべての労働者です。雇用形態にかかわらず、以下のような従業員すべてに交付義務があります:

- 正社員

- 契約社員

- 嘱託社員・準社員

- アルバイト

- パートタイマー

注意すべき特別ケースとして、派遣労働者と業務委託で働くスタッフがあります。

派遣社員は雇用契約を派遣「元」の企業と結ぶため、労働条件通知書はその派遣元企業が交付する義務を負います。そのため、派遣先企業には交付義務はありません。

また業務委託(請負・委任)で働くスタッフは、企業とは雇用関係ではなく、あくまで業務を請け負う立場であるため、労働条件通知書の交付対象には該当しません。

労働条件通知書の交付タイミング

労働条件通知書は労働基準法により、雇用する労働者に交付することが義務付けられています。具体的な交付タイミングには以下のとおりです。

- 従業員を新規雇用する際

- 労働条件が変わる際

労働者の雇い入れにあたり、採用が決定した時点から入社日までの間に、労働条件通知書を交付する必要があります。なぜなら労働条件を明示しないまま雇用契約を成立させることは適切ではないためであり、法的にも労働者保護の観点から明文化が求められています。

そのため、近年では内定通知書とあわせて労働条件通知書を交付することが一般的な実務運用となっています。書面あるいは電子メールなど適切な方法で、明確かつ正確な内容を提示することが重要です。

またすでに雇用関係にある労働者についても、労働条件に変更が生じた場合には、労働条件通知書の再交付または条件変更の明示が必要です。たとえば以下のようなケースが該当します:

- 定年退職後に再雇用される場合

- 派遣社員から直接雇用に切り替わる場合

- 契約更新時に就業場所や賃金等の条件が変更される場合

このような場合には改めて通知書を発行し、変更前後の条件を比較できるような書式で交付することが望ましいとされています。これにより、労使間の認識のずれやトラブルを未然に防ぐことができます。

労働条件通知書の保存期間

労働条件通知書は、労働者との雇用条件を証明する重要な文書であり、労使間のトラブルを未然に防ぐためにも、適切な保存が求められます。労働基準法第109条に基づき、労働条件通知書を含む労働関係の書類は5年間の保存が法的に義務付けられています。

この保存期間は、退職後の労働者から問い合わせがあった場合などにも備えるためのものであり、紙・電子いずれの形式でも対応可能です。万が一の紛争時に備えて、誰でもすぐに確認できるよう整理された状態で保管しておくことが望ましいとされています。

以下の記事では、他の会社書類・雇用関連書類の有効期限及び保存期限について詳しく解説しています。ぜひ併せてご確認ください。

<関連記事>

診断書の有効期限はいつまで?期限切れ時の対応と企業の適切な保存方法を徹底解説

会社書類の保存期間一覧|保存・処理方法や電子化するメリットも解説

労働条件通知書の重要性

労働条件通知書の重要性について詳しく解説します。

労使間のトラブル防止の役割

労働条件通知書は、労使間のトラブルを防止するために重要な役割を果たします。労働条件が明確に記載されていることで、労働者は自身の労働条件を正確に把握でき、労働時間や賃金などの基本的な条件についての誤解や不満を避けることができます。これにより、労働者が安心して働くことができ、労使間の信頼関係が強化されます。

コンプライアンス遵守の重要性

労働条件の明示という義務を果たすことで、企業は法令遵守を証明し、労働基準監督署からの指導や罰則を避けることができます。また、労働条件通知書を適切に交付することで、企業は労働者の権利を尊重し、公正な労働環境を提供していることを示すことができます。これは、企業の社会的信用を高めるだけでなく、優秀な人材の確保にもつながります。

従業員の権利を守るために

労働条件通知書は、従業員の権利を守るための重要な文書です。労働条件が明確に記載されていることで、労働者は自身の権利を正確に理解し、必要な場合には適切な対応を取ることができます。例えば、労働条件に違反する場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

また、労働条件通知書は、労働者が自身の労働条件を確認し、納得した上で働くことを可能にします。これにより、労働者のモチベーションが向上し、生産性の向上にも寄与します。労働条件通知書は、労使間の信頼関係を築き、健全な労働環境を維持するための基盤となります。

電子交付の可否とその利点

2019年(平成31年)4月以降、労働条件通知書の電子的な方法での交付が認められるようになりました。(労働基準法施行規則第5条第4項)

<関連記事>

契約書を電子化するメリットとは?電子契約の導入方法や注意点を解説

電子交付の条件

- 労働者本人が電子的方法での受け取りを希望していること。

- 出力して書面を作成できるものであること。

電子交付の利点

- ペーパーレス化

紙の使用量を削減し、環境に配慮できます。 - 管理の効率化

データとして保存できるため、管理が容易になります。 - 迅速な交付

即時に交付できるため、タイムリーな情報提供が可能です。

労働条件通知書の適切な交付は、労使間の信頼関係を築く基礎となります。採用時はもちろん、労働条件の変更時にも適切に対応し、必要に応じて電子交付も活用することで、効率的かつ確実な労働条件の明示が可能となります。

労働条件通知書の管理と保管方法

労働条件通知書の適切な管理と保管は、法令遵守と労使間のトラブル防止のために不可欠です。ここでは、紙文書管理のリスクとデジタル管理のメリットについて解説します。

紙文書管理のリスクと課題

紙文書での労働条件通知書の管理には、以下のようなリスクと課題があります。

リスク

- 紛失や破損

自然災害や人為的ミスによる文書の紛失や破損のリスクがあります。 - 情報漏洩

不適切な保管による個人情報の漏洩リスクがあります。 - 保管スペース

大量の書類を保管するための物理的なスペースが必要です。

課題

- 検索の困難さ

必要な文書を素早く見つけることが難しくなります。 - 更新の手間

労働条件の変更時に、すべての文書を手動で更新する必要があります。 - コスト

印刷や保管にかかるコストが長期的に増加します。

LegalOn Cloudは、最新の電子帳簿保存法に対応したAI契約書管理サービスです。紙契約も電子契約も、アップロードや電子契約サービスとの連携で一元管理。AIが契約情報を自動抽出し、情報入力・分類・管理台帳作成まで効率化します。ぜひ確認してみてください。

デジタル管理のメリットと活用法

デジタル管理には、以下のようなメリットがあります。

メリット

- セキュリティの向上

アクセス制限や暗号化により、情報漏洩のリスクを低減できます。 - 検索性の向上

キーワード検索で必要な文書を即座に見つけられます。 - スペース節約

物理的な保管スペースが不要になります。 - 更新の容易さ

労働条件の変更時に、デジタルデータを一括で更新できます。 - コスト削減

長期的には印刷や保管にかかるコストを削減できます。

活用法

- クラウドストレージの利用

セキュアなクラウドサービスを利用して、どこからでもアクセス可能にします。 - バックアップの定期実施

データの損失を防ぐため、定期的なバックアップを行います。 - アクセス権限の設定

必要な人のみがアクセスできるよう、適切な権限設定を行います。

労働条件通知書のデジタル管理は、法令遵守と業務効率化の両立を可能にします。ただし、電子化する際は労働者の同意を得ることや、データの長期保存に対応していることを確認するなど、法的要件を満たすことが重要です。

よくある質問(FAQ)(労働条件通知書に関する重要ポイント)

労働条件通知書に関して、多くの企業や労働者が疑問を抱いています。ここでは、重要なポイントについて質問形式で解説します。

Q1. 労働条件の明示がなされなかった場合、罰則はありますか?

はい、罰則があります。

労働条件の明示がなされなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は、1人の労働者に対して1回交付しなかっただけでも適用される可能性があります。罰則は法人だけでなく、個人事業主にも適用される場合があります。

注意点

労働基準監督署の是正勧告を受けた場合、速やかに対応することが重要です。

Q2. パートタイム労働者や契約社員にも労働条件通知書の交付は必要ですか?

はい、必要です。

パートタイム労働者(短時間労働者)にも労働条件通知書の交付が必要です。また、有期雇用労働者(契約社員など期間の定めのある労働者)にも交付が必要です。

追加的な記載事項:

パートタイム・有期雇用労働法により、以下の事項も明示することが義務付けられています。

- 昇給の有無

- 退職金の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

Q3. 労働条件通知書の電子交付や電子署名は有効ですか?

はい、有効です。

電子交付の条件

- 労働者が電子的方法での受け取りを希望していること。

- 出力して書面を作成できるものであること。

電子署名の有効性

電子署名法に基づく電子署名は、書面の署名や押印と同等の効力を持ちます。ただし、労働条件通知書自体には労働者の署名や押印は必須ではありません。

注意点

電子メールでの送信は可能ですが、SNSなど保存期間が限られるツールでの交付は避けるべきです。電子交付の場合も、労働者がいつでも確認できる状態を維持することが重要です。

労働条件通知書の適切な運用を

労働条件通知書は、労使間の信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための重要な文書です。本記事では、労働条件通知書の定義から作成方法、交付のタイミング、管理方法まで幅広く解説しました。

労働基準法に基づく法的義務であり、違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。パートタイムや契約社員を含むすべての労働者に対して、適切に作成・交付することが求められます。

近年のデジタル化に伴い、電子的な交付や管理も認められるようになりましたが、労働者の同意や即時印刷可能性などの条件を満たす必要があります。デジタルツールを活用することで、効率的な管理が可能になります。

労働条件通知書の適切な運用は、法令遵守だけでなく、健全な労使関係の構築にも寄与します。企業は、この重要性を理解し、正確かつ迅速な作成・交付・管理を心がけることが大切です。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)