リーガルチェックとは?

契約書のリーガルチェックとは「契約書の内容にリスクがないかを法的な視点で検証・チェックすること」です。ビジネスの観点だけでなく、法的に問題ないかも併せて確認します。ビジネス上の取引で契約書に法的な問題があると、代金の不払いやクレームなどのトラブルに発展するケースも珍しくありません。

リーガルチェックの重要性

契約書のリーガルチェックの重要性について解説します。ビジネスにおけるリーガルチェックには、以下のような役割があります。

- 法令違反の回避

- 自社にとって不利な契約を締結しないようにするため

- 紛争の発生・拡大の予防

- 当事者の意向を明確にしてビジネスを遂行しやすくするため

法令違反の回避

そもそも契約は、当事者の合意(申し込みと承諾)によって内容を自由に決定することができます。一方で「強行法規に違反する契約」は無効となってしまいます。

強行法規とは、当事者の合意によって排除、または変更することができない法律の規定で、当事者の合意があったとしても、その合意内容に優先されて適用されるものです。そのため契約書のリーガルチェックを怠ると、条項が無効となり、契約の効果が損なわれるおそれがあります。

逆に、必ず盛り込まなければいけない項目もあるため、抜けている場合は法令違反を避けるために契約書に追記する必要があります。

自社にとって不利な契約を締結しないようにするため

契約は成立した時点で法的拘束力を持ち、当事者に対して権利や義務を発生させます。一度契約を結べば当事者はその内容を守らなければならず、違反した場合は法的責任(損害賠償や契約解除など)を負う可能性があります。

そのため、契約書に自社にとって不利な内容が盛り込まれており、ビジネスの観点からも見過ごせない場合は、修正するよう相手方と交渉する必要があります。

特に、契約書のドラフトを相手方が作成した場合は、相手方有利な契約内容(=自社にとって不利)である可能性が高いので、自社にとって不利な契約内容になっていないか入念にチェックする必要があります。

紛争の発生・拡大の予防

契約書のリーガルチェックは、自社の希望や現時点の契約では納得できない部分を洗い出し、対案を示しつつそれを相手方に伝える作業です。受け取った相手方も同様の作業をします。これにより、当事者間の共通認識が醸成されていきます。結果として互いの認識の相違点が解消されますので、認識の齟齬を理由とする紛争を予防できます。

また、将来的に生じうる問題や損害を想定し、それに対する対処方法や責任の負担割合等も契約に規定しておくと、仮に問題が発生したとしても契約に従い迅速に解決できますから、紛争の拡大も防げます。

当時者の意向を明確にしてビジネスを遂行しやすくするため

契約書は、相手方とビジネスを進行する際の「ルールブック」としての役割を果たします。

そもそも契約がないと、相手方とビジネスを行う際のルールがなく、ビジネスが円滑に進まずに不利益を被る可能性があります。

契約という形で、当事者の意向を文章として明確にアウトプットし、共通の枠組みの中でビジネスを行うことを約束することで、よりビジネスを遂行しやすくなります。

実際にビジネスを進めるのは事業部門ですから、契約書リーガルチェックにおいては、事業部門の“現場の声”“生の意向”をヒアリングし、それを契約書の中で法的文言に落とし込む必要があります。

LegalOnは、米OpenAI社との戦略的連携により進化した法務特化型AIです。生成AIの先端技術と弁護士の知見を融合し、契約審査や法務業務の効率化を実現します。

詳細は以下よりご覧ください。

リーガルチェックの2パターン

リーガルチェックのパターンは大きく分けて以下の二通りがあります。

- 自社で作成した契約書をチェックする

- 他社から受領した契約書をチェックする

自社で作成した契約書をチェックする

自社で作成した契約書をチェックする場合、以下のようなケースが考えられます。

- 事業部がドラフトしたものを法務担当者がチェックするケース

- 法務担当者がドラフトしたものを法務マネージャーがチェックするケース

- 事業部または法務担当者がドラフトしたものを顧問弁護士がチェックするケース

なお、契約書を一から作成することは基本的にありません。自社作成、もしくは社外の弁護士が作成したひな形や、過去の類似案件の契約書などから作成する場合がほとんどです。売買取引契約、業務委託契約、秘密保持契約など、一般的な類型のひな形であれば、Webでダウンロードできる場合もあります。そうした既存の契約書をベースに、新たな契約書をビジネスの実態に合わせて作成します。

自社で作成された契約書のドラフトは、以下の観点でリーガルチェックを行います。

- 修正内容がビジネスの実態に沿っているか

- 法律上の強行規定に違反していないか

- 自社のリスクは許容範囲内に抑えられているか

そして不備があれば、修正や加筆の提案を事業部に対して行います。

以下の記事では、契約書作成やレビューの流れを詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>【弁護士監修】契約書レビューとは。ポイントやAIツールを使ったやり方についても解説!契約書作成の必要事項6項目と注意点を徹底解説|代表的な契約書14種類を紹介

他社から受領した契約書をチェックする

他社で作成・受領した契約書は、主に下記の点をリーガルチェックします。

- 予定している取引の実態がきちんと反映されているか

- 自社にとって許容できないような不利な条項がないか

- 法令違反や無効となる原因など、法律上問題のある条項がないか

不明点があれば、相手方に説明を求めます。加えて、自社に不利益をもたらす条項があった場合には対案を提示し、相手方に修正を促すよう事業部に対して提案します。特に、相手方が作成した契約書は相手方に有利(=自社に不利)な内容であるケースが多いので、入念にチェックする必要があります。

リーガルチェックの課題と解決

契約書のリーガルチェックは重要である一方、すべての条項を抜け漏れなくチェックするのは時間がかかる作業です。また、これらの対応を社内で完璧に行うことは難しく、多くの担当者は「リスク発見の抜け漏れ」に悩んでいます。

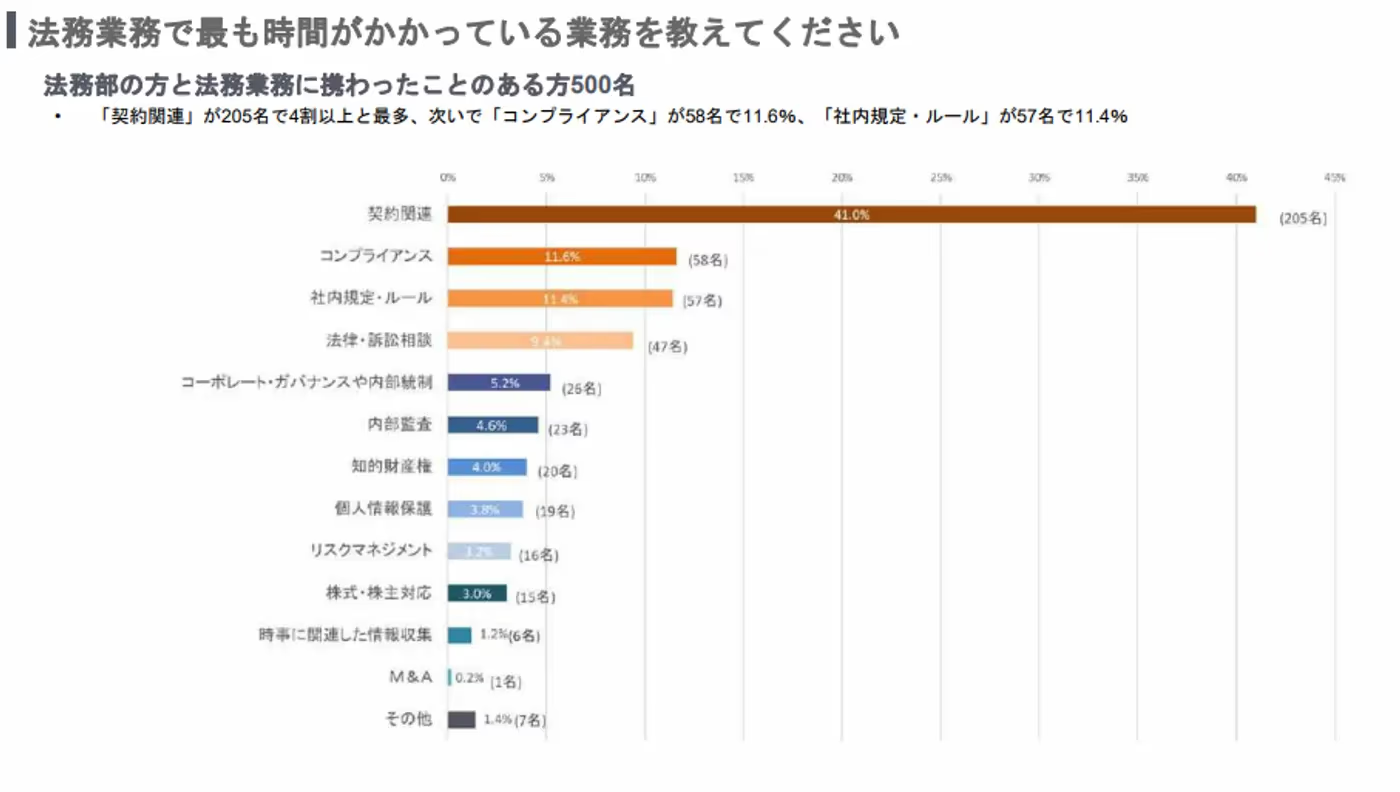

LegalOn Technologiesが実施した調査では、契約担当者の7割以上が「契約書の見落しをした経験がある」と答えました。また「法務業務で最も時間がかかっている業務は何か」という質問で、「契約関連」と答えた人が最多に上りました。

さらに、近年、企業活動のグローバル化や複雑化に伴い、企業法務の重要性が高まっており、専門性の高い法務人材の需要が高まっている一方、法務業務の人材の育成には時間がかかるため、人手不足に直面している企業は少なくありません。

そこで注目を集めているのが、AI技術を使った契約書チェックツールです。

<関連記事>AI契約書チェックとは?仕組み・適法性・メリット・ツール選定方法を徹底解説

AI契約書チェックサービスの登場

AI契約書チェックとは、自然言語処理(NLP)や機械学習技術を活用し、契約書のリスクや不備を自動的に検出・分析する仕組みです。従来、法務担当者や弁護士が多くの時間をかけて対応していた業務を、AIが支援することで、作業時間の短縮・チェックの質の均一化・人的ミスの削減を実現します。

たとえばAI法務プラットフォーム「LegalOn」は、契約書をアップロードすると、AIが内容を解析し、条項の抜けや曖昧な表現、過大な責任範囲、下請法違反のリスクなどを自動で検出します。さらに、修正案や解説に加え、条文修正の交渉文案も提示されるため、確認や対応がスピーディに行えます。

契約リスクの「見落とし」や「チェックの属人化」に悩んでいる企業にとって、AI契約書チェックサービスの導入は、法務業務の質と効率を大きく引き上げる鍵となるでしょう。

リーガルチェックで見るべき6項目

法務担当者は、リーガルチェックをする際、次のような要点をおさえておくことが必要です。

- 不明点を確認する

- 不利な条項や抜け漏れがないかをチェックする

- 関係する法令や判例を調査する

- 関連する契約書との整合性をチェックする

- トラブルを想定した内容にする

- 自社の目的にあった内容かチェックする

「どのように進めるのか」、「なぜこれらがポイントになるのか」について、以下で詳しく見ていきましょう。

1. 不明点を確認する

法務担当者がリーガルチェックを行う場合は、曖昧な専門用語・業界用語はそのままにせず、分かりやすい言葉への変換が必要です。

契約書には業界用語や専門用語をはじめ、日常では使用しない用語が使われている場合があります。しかし、契約書の言葉が正確に伝わらないと、当事者間の合意の内容がずれてしまいかねません。契約の対象サービスや製品のような重要な要素にも認識の違いが生じてしまうことがあるでしょう。こうしたずれをそのままにすると、代金の支払拒否、製品の引き渡し拒否、ひいては訴訟などのトラブルに発展する確率が高くなります。

難しい業界用語などは「なんとなくわかったような気がする」でつい進めてしまいがちですが、リスク管理のためには曖昧な対応は禁物です。

- 具体例契約書の中に「本件製品に契約不適合責任が認められる場合、買主は通知から30日以内に修補を請求するものとする」と記載されていたとします。 「契約不適合責任」という用語の意味が曖昧なままでは、どのような状態が「不適合」に該当し、どの範囲まで修補対象となるのかが不明確です。仮に製品の色味や付属品の有無といった細かい違いも対象となるなら、トラブルの火種になります。この場合は「契約不適合責任とは何を指すのか」「修補の対象範囲や条件は何か」といった点を、契約当事者間で確認・合意しておく必要があります。

2. 不利な条項や抜け漏れがないかをチェックする

基本的に相手方から提示される契約書は、相手方に有利な条項が多く含まれています。不合理な条項がある場合は、必要に応じて修正・削除し、フェアとなるよう交渉しなければなりません。

また、条項に不足・抜け漏れがないかチェックし、取引条件の中で明確に記載すべきであるのに記載していない条項がないかの確認も必要です。法令や判例に照らして記載すべき条件などがあるときは、必要に応じて加筆します。

- 具体例

- 損害賠償の上限に関する条項で「損害が発生した場合は受託者がすべての損害を負担する」とされていた場合、委託料を上回る多額の賠償責任を負うリスクがあります。このような場合、「損害賠償は契約金額を上限とする」といった合理的な制限条項を追記し、過大なリスクを回避する対応が考えられます。

- 契約終了後の機密保持義務や競業避止義務などが記載されていない場合も、意図しない情報漏洩や競合リスクが生じ得るため、こうした抜け漏れの有無は必ず確認すべき重要ポイントです。

LegalOnは、米OpenAI社との戦略的連携により進化した法務特化型AIです。生成AIの先端技術と弁護士の知見を融合し、契約書の作成、AIレビュー、契約書管理、法務相談管理まで一貫して効率化します。チャット形式で質問するだけで、法務AIアシスタントが「専門用語のわかりやすい解説」や「修正文案のドラフト」などを即座に提示し、業務をスピーディにサポートします。詳細は以下よりご覧ください。

3. 関係する法令や判例を調査する

関係する法令や判例の調査もリーガルチェックに欠かせません。契約条項に記載されていない事項については、法令や判例に従った処理が行われます。そのため、取引に適用され得る法令・判例のルールを理解しておくことは非常に重要です。また、強行法規違反の契約条項がある場合には修正が必要ですので、その点でも法令・判例のリサーチは大きな意味を持ちます。

自社で契約書を作成する場合は、ひな形を作るときに調査を実施することが多いですが、相手方から受領した契約書に関しては、法律違反がないかチェックが必要です。

なお、法律は改正されることがあります。法律が改正されると、契約書の内容も変更が必要な場合が出てくるため、自社に関連する法律や法令は定期的にチェックしておきましょう。

- 具体例労働基準法施行規則の改正(2024年4月1日施行)2024年4月1日より、労働基準法施行規則の改正により、労働条件通知書に記載すべき事項が追加されました。例えば、雇用契約書において、就業場所や従事すべき業務の変更の範囲について明記されていない場合、改正後の法令に適合しない可能性があります。このような場合、契約書の該当条項を見直し、必要な事項を追加する必要があります。

以下のお役立ち資料では、2025年施行予定の法改正をまとめています。ぜひご活用ください。

4. 関連する契約書との整合性をチェックする

関連する契約書と矛盾した内容の契約書を締結したり、過去の契約変更などを見落としたまま契約書を締結したりすると、トラブルが生じるリスクが高まります。業種によっては法令違反のリスクも生じるでしょう。

新規に契約書を締結する際には、過去に締結した関連契約との整合性をチェックしなければなりません。関連契約すべてに目を通しながら、矛盾や法律違反が生じていないかリーガルチェックを行うことが大切です。

- 具体例例えば、あるシステム開発会社が取引先と「開発基本契約」を結んでおり、その中で「開発成果物の知的財産権は発注者に帰属する」と明記していたとします。その後、個別に締結された「追加開発業務委託契約書」では、成果物の知的財産権について「受託者に帰属する」と記載されていた場合、どちらの契約が優先されるかが不明確となり、トラブルの火種になります。 このようなケースでは、個別契約に「本契約に定めのない事項は基本契約に従う」等の整合条項を設ける、あるいは表現を統一することで矛盾を防ぐ必要があります。 また、過去に覚書や契約変更合意書を取り交わしていた場合、その内容を見落として新たな契約書を締結してしまうと、二重契約や責任範囲の曖昧化を招きかねません。契約書作成時は、関係書類全体を一貫して確認することが不可欠です。

LegalOnは、契約書の作成、AIレビュー、契約書管理、法務相談管理まで一貫してサポートする法務AIです。契約の締結に至る経緯や、締結前後のやり取り、関連する契約書を紐づけて一元管理することで、業務の属人化を防ぎます。さらに、契約に関する情報を自動的にデータベース化し、全文検索やナレッジ活用も可能です。過去の契約情報を法務業務の資産として活かすことで、業務の効率化と品質向上を実現します。

まずは以下の体験型無料デモで、その使いやすさをご体感ください。

5. トラブルを想定した内容にする

リーガルチェックは想定されるトラブルを未然に防止できるかという観点から行う必要があります。損害賠償に関する条項・解除ないし途中解約に関する条項のほか、機密保持義務の範囲なども、トラブル防止の観点から熟慮すべき事柄です。

また、実際にトラブルがあった場合の処理手順を、明確な形で契約書に書き込んでおくことも重要になります。

機密保持契約・売買契約・ライセンス契約など、契約内容に応じて、トラブルの予防・対処の観点から十分な内容かどうかをチェックしましょう。

- 具体例(ライセンス契約の場合) 使用範囲(利用者数、利用地域、再許諾の可否など)が契約書に明記されていないと、想定外の第三者利用があっても差し止めや契約解除が困難になる可能性があります。また、ライセンス料未払いがあった場合の契約解除条件や、使用停止措置のルールも明文化しておく必要があります。

6. 自社の目的にあった内容かチェックする

契約書に取引の目的・実態が適切に反映されているかを確認するため、関係各所への十分なヒアリングを行う必要があります。取引の目的・実態と契約書の内容が乖離していると、取引のフローに不明確な部分が生じるためです。

トラブルが発生した際には、適切に対処できないといった問題が生じる可能性もあります。契約内容と取引の目的・実態との整合性について、少しでも疑問に思う点があれば、所管部署に十分なヒアリングを行って解決しましょう。

- 具体例(偽装請負) たとえば、ある企業が外部ベンダーと「業務委託契約(請負契約)」を締結し、ITエンジニアをプロジェクトに参画させていたが、実際の現場では自社の社員がそのエンジニアに日常的に業務指示を出し、勤怠管理や作業工程の指示までも行っていました。 これは契約上は「請負」でも、実態としては「労働者派遣」とみなされる偽装請負に該当する可能性があり、労働者派遣法違反として行政指導や契約無効などの重大なリスクを招きます。 このような事態を防ぐには、契約締結前に所管部署へのヒアリングを通じて「どのような働き方を想定しているか」「指揮命令系統はどうなるか」といった実態を正確に把握し、契約類型を目的と整合させておく必要がある。

以下の記事では、偽装請負について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。

<関連記事>偽装請負とは? 判断基準や違反した場合の罰則、回避方法を解説

リーガルチェックの流れ|社内で実施する場合

まずは、社内で契約書のリーガルチェックを実施する場合の手順を紹介します。以下は大まかな流れです。

- 事業部からリーガルチェックの依頼を受け付ける

- 契約書ドラフトの内容を把握する

- 契約書ドラフト内の修正点を洗い出す

- 事業部へチェック結果を返す

- 契約を締結する

なお、発生頻度の高い契約は多くの場合、自社の法務部門でチェックを完結させますが、そうではない場合は、社外の顧問弁護士へのリーガルチェックの依頼を検討します。特に新しいタイプの契約や、新しい取引先で相手方がドラフトを作成した契約などについては、外部の弁護士にもチェックを依頼するのが安心です。

<関連記事>【専門家監修】法務とは? その役割と仕事内容・求められるスキルを徹底解説

1. リーガルチェックの依頼を受け付ける

まずは、営業部門などの担当部署から契約書のリーガルチェックを受け付けます。

受け付けた案件は、業務状況や過去の取り扱い案件などを考慮して、適任と思われる法務担当者に割り当てましょう。割り当て作業を効率化するため、リーガルチェックの受付窓口は一本化するのがおすすめです。

リーガルチェックを受け付ける際には、担当部署から案件の概要をヒアリングする必要があります。具体的には、取引の目的(なぜこの取引を行うのか)と背景(取引に至った経緯)をヒアリングしておきましょう。実際に契約書のリーガルチェックを行うにあたり、取引の目的・背景によって付すべき修正コメントの内容が変わってくるためです。

効率的かつ漏れなくヒアリングを行うためには、契約審査依頼用の書式やデータベースを作成し、必要な情報を記入してもらうなどの対策を講じましょう。

上記は一例であり、リーガルチェックの適切な手法は会社の状況によって異なるため、自社にとって最適なフローを模索することが必要です。

2. 契約内容を把握する

法務担当者がリーガルチェックを行うに際には、はじめに契約内容を把握する必要があります。

漫然と読み進めるのではなく、要点を捉えて順序よく確認し、契約の全体像を理解することが大切です。具体的には、以下のような手順を経るのがよいでしょう。

- 契約に基づき予定される取引の内容を確認する(例)プログラムの制作業務を委託する内容の業務委託契約である。

- 取引の要素が記載されている条項を確認する(例)委託業務の内容を確認する。さらに具体的な発注・受注について、その方法や納期、報酬の決定方法・支払方法・支払期限などを確認する。

- 当事者の権利義務が記載されている条項を確認する(例)受託者の義務に関する条項を確認する。

- 一般条項を確認する(例)契約期間、損害賠償、秘密保持義務、反社会的勢力の排除、合意管轄などに関する条項を確認する。

なお、過去に同じ取引先と締結した契約が存在する場合には、今回の契約との関係性を確認するため、関連契約にも早めに目を通しておきましょう。

3. 契約書ドラフト内の修正点を洗い出す

契約書の全体像が把握できた段階で、修正コメントを付すべきポイントを洗い出します。修正すべき主なポイントは、以下のとおりです。

法令(強行法規や業法)違反の条項:法律上の強行規定に違反する条項は無効となるため、修正が必要になります。また、業法によって規定が義務付けられている事項が漏れている場合や、不正確な場合に、追記・修正を行わなければなりません。適用される法律は会社の規模や事業などによって異なるので、チェックの精度を高めるためにも、必要な情報は事前にチェックポイントとしてまとめておきましょう。

法令(任意規定)違反の条項:法律上の任意規定に照らして、自社にとって明らかに不利益と思われる条項については、修正を求める必要があります。 任意規定に則った条項とするのが良いのか、反対に任意規定を排除した方が良いのかは、自社の立場やビジネスの内容次第です。

自社の契約書ひな形や商慣習と異なる内容・水準の条項:オペレーションの統一を図るため、同種取引に関する自社のひな形と比較して、異なる内容・水準の条項は修正することが望ましいです。

契約書全体としての整合性:個々の条項を修正しているうちに、契約書内の条項同士で矛盾が生じることがあります。ひととおり条項の修正が完了したら、契約書を全体的にチェックし、整合性がとれているか、契約書内で矛盾が生じていないか確認します

誤記・表記ゆれなどの形式的不備:誤字・脱字、表記ゆれ、条ズレ、段落の乱れなどの形式的不備は、当事者のうち気づいた側が随時修正します。

相手方の反発が予想される修正については、修正の理由をコメント機能などを用いて丁寧に記載することが大切です。修正理由が合理的なものであれば、相手方も受け入れる可能性が高まります。

⾃社基準による契約審査を成功させるには、プレイブックの作成は有効的です。以下の記事では、契約審査のプレイブック作成・運用について詳しく解説しています。ぜひご確認ください。

<関連記事>【弁護⼠が解説】⾃社基準による契約審査を成功させる、プレイブック作成と運⽤のコツ

4. 担当部署へチェック結果を返す

ドラフトへの修正コメントが完了したら、担当部署へリーガルチェックの結果を返答します。

営業担当者などは、必ずしも法的な知識を有していないケースがあります。相手方との交渉を円滑に進めるためにも、なぜ修正が必要なのかについて、法律の知識がない人でも正しく理解できる言葉で補足説明を行いましょう。

相手方との契約交渉は、法務部門ではなく担当部署が行うのが通常です。そのため、どのような言葉で相手方に修正を依頼するべきかについても、法務担当者からできる限り提案するのが親切でしょう。

実際のリーガルチェックでは、担当部署とコミュニケーションを取りながら、相手方に返送するファイルを完成させていくこともあります。

相手方向けの修正コメントと担当部署向けの確認コメントを使い分けると、やり取りがスムーズに進みます。トラブルを避けるためにも、相手方へ契約書ファイルを返送する前には、法務部門と担当部署の間で認識の相違を解消しておきましょう。

5. 契約を締結する

相手方との間で何度かコメントをやり取りした後、契約書全体について合意に至った段階で、最終版の契約書ファイルを作成します。

最終版の段階では、誤記・表記ゆれなど形式的不備の修正を含めて、完全な状態の契約書ファイルを作成する必要があります。法務部門・担当部署のそれぞれで慎重にチェックを行い、不備が残っていないかどうかを慎重に確認しましょう。

また、交渉段階のファイルと混同しないように、ファイル名などを工夫して適切にバージョン管理を行うことも大切です。

契約の締結では、書面を作成して署名捺印(または記名押印)を行う方法のほか、電子契約として電子署名を付す方法がよく用いられます。どのような方法で契約を締結するかについては、担当部署を通じて、相手方との間で事前に調整しておきましょう。

締結後の契約書は、適切な方法によって保管・保存する必要があります。とくに法律で保存期間が定められた契約書は、必ず定められた期間、適切な手法で保存しなければなりません。

書面・電子契約のいずれであっても、アクセスできる役員・従業員の範囲を最小限に絞り、情報セキュリティの確保を図りましょう。

<関連記事>電子契約とは?導入するメリットや注意点、関係する法律を詳しく解説

リーガルチェックの流れ|弁護士に依頼する場合

つづいてリーガルチェックを自社内で完結させず、弁護士に依頼する場合の手順を紹介します。弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼するときは、以下のような流れで進めるのが一般的です。

- チェックしてもらいたい契約書を準備する

- 自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出する

- 弁護士からのフィードバックを受ける

- 契約書の修正と取引先との交渉をおこなう

- 双方の合意のもと契約締結する

<関連記事>顧問弁護士の選び方6選|自社に最適なパートナーはどう見つける?

1. チェックしてもらいたい契約書を準備する

まずは自社で作成した契約書、または取引先から受領した契約書を準備します。このとき、自社でも一度しっかりと確認することが大切です。弁護士に依頼するからといって、確認しないまま丸投げしてしまうと、レビューを依頼した意図が正確に伝わらず、適切なフィードバックが受けられないなどのリスクがあります。契約書の内容は、自社でもきちんと把握しておきましょう。

2. 自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出する

会社の状況や取引の内容によっては、適用される法令が異なる場合もあるため、弁護士には自社の情報や取引に関する情報を共有する必要があります。正確な情報を提出しないと適切に判断できないため、必要な部分は正確に伝えましょう。

また、顧問弁護士を常用しており、自社の内情に理解があったとしても、変更点や初めて取引するクライアントなどのときは、情報を提供することが大切です。

なお、取引に関して要望や希望がある場合は、あらかじめ相談しておきましょう。要望や希望を考慮しつつ、法的な観点からチェックをおこなってくれます。契約書と情報を提出したら、リーガルチェックの事前準備は完了し、弁護士が確認を進めます。

3. 弁護士からのフィードバックを受ける

弁護士は、契約書をチェックし、クライアントの要望を考慮しつつ、問題点を指摘し、代替案を提案してくれます。

4. 契約書の修正と取引先との交渉をおこなう

弁護士からのフィードバックを受けたら、契約書の修正をおこないます。弁護士は自社の業界の実務に必ずしも精通しているとは限りませんので、レビュー結果を踏まえて、取引に即した契約内容となっているかなどを自社で改めて検討のうえ、契約書を修正します。

契約書の修正が完了したら、担当部署を通じて取引先と交渉をおこないましょう。

5. 双方の合意のもと契約締結する

双方の合意が得られたら契約を締結しますが、締結する前に弁護士へ最終調整の結果の確認を依頼するのがおすすめです。弁護士による最終確認の際に問題がなければ、契約書を締結しましょう。

弁護士に契約書チェックを依頼する際にかかる費用

弁護士に契約書チェックを依頼する際にかかる費用については、契約書の難易度や、弁護士との契約体系などによってケースが分かれます。

都度チェックを依頼する場合

比較的シンプルで定型的な契約書の場合、1件あたりの費用は5万円程度と言われています。また、複雑で非定型的な契約書の場合は、高額になる場合もあります。

顧問契約の場合

弁護士と顧問契約を結んでいる場合、契約書チェックの費用は顧問料に含まれているケースがあります。LegalOnが実施した調査では、中小企業の月額顧問料の平均は51,568円でした。

顧問契約は、法務サポートを効率的に受けられる選択肢の一つです。この契約形態では、一定期間内で幅広い法律相談を利用できるのが特徴です。

- 経済性:頻繁に契約書の法的チェックが必要な企業にとっては、コスト面で有利になることが多いです。定額制である場合が多いため、利用頻度が高いほど費用対効果が向上します。

- 包括的なサポート:契約書のリーガルチェックだけでなく、労働問題や債権回収などの法律相談など、さまざまな法的課題に対応可能です。これにより、企業の法務関連の相談窓口を一本化できる利点があります。

- 迅速な対応:継続的な関係構築により、弁護士は企業の事情に精通するようになります。その結果、緊急時や問題発生時に、状況を理解した上での迅速かつ的確なアドバイスが期待できます。

このように、顧問契約は法務面での安定性と効率性を求める企業にとって、有効な選択肢となり得ます。ただし、具体的な条件や利用可能な範囲は契約プランによって異なるため、自社のニーズに合わせて慎重に選択することが重要です。

主な契約書のリーガルチェックのポイント

代表的な以下の契約に関して、リーガルチェックを行う際のポイントを解説します。なお、リーガルチェックでは自社の立場がどのようなものかが、リスク判断の前提となります。基本的には義務を負う側の場合はその義務を可能な限り軽く、反対に権利を行使する側の場合は、可能な限り相手方の義務を重くすることが自社の利益につながります。

- 秘密保持契約書

- 売買契約書

- 業務委託契約書

- ライセンス契約書

秘密保持契約書

一定の情報を第三者に対して開示しないこと、情報の利用目的を定め目的外使用を禁止することや、情報の取り扱いのルールを定める内容を持つ契約書です。自社が秘密情報を開示する側の場合、秘密情報に含める範囲をできるだけ広く定義することが望ましいです。

一方、情報を受領する側の場合、秘密である旨を明示・指定した情報のみを秘密情報とする等して秘密情報に含まれる範囲を限定したほうが有利です。第三者の定義についても、そもそも明記すべきかどうか、その範囲は?など、立場に応じて検討することが重要です。

<関連記事>秘密保持契約(NDA)とは?締結の目的やメリット・定めるべき項目を解説

売買契約書

商品に関する売買取引の条件を定める契約です。売買の対象物・価格や支払い条件・危険負担や保険・引き渡し方法など、売買にまつわる詳細の条件を定めます。契約の内容が不十分であると取引が実行できなくなる可能性もあるので、これらの条件に抜けや漏れがないか、しっかりチェックをする必要があります。

<関連記事>売買契約書に記載するべき事項・締結時の注意点|ひな形も紹介

業務委託契約書

業務委託契約書は、委託者が受託者に対し特定の業務の遂行を委託し、受託者がその業務を遂行することを約する契約です。ソフトウェアの開発委託・コンサルティングの委託・販売委託・研修委託などはいずれも業務委託契約にあたります。

委託する業務内容は多様なため、「サービスの性質に応じた条項であるか」、「業務委託で生じる著作権の帰属」など、重要な内容が明確であるかがポイントになります。

<関連記事>業務委託契約とは? 締結で定めるべき主な事項などをやさしく解説

ライセンス契約書

ライセンス契約とは、著作権や特許権、商標権といった知的財産権などの権利を持つライセンサーが、ライセンシーにその権利を一定の条件の下に利用することを認める契約です。許容される利用内容・利用形態の理解、第三者から権利侵害の主張があった場合の取り決め事項などが、チェックのポイントになります。

例えばソフトウェアライセンス契約の場合、主にシュリンクラップ契約によるものと、クリックオン契約という形式でソフトウェアの利用の際にPC等の画面上で同意するものの2種類があります(エンドユーザーライセンス=EULAと呼ばれます)。

<関連記事>【弁護士監修】ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは? 記載すべき条項をわかりやすく解説

AI契約書チェックサービスを利用するメリット

契約書チェックサービスを利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下で詳しく解説していきます。

コスト削減

先述したように、リーガルチェックを外部の弁護士へ依頼する際にはコストがかかります。契約書チェックサービスを導入すれば、これらのコストを最小限にできるため、金銭的負担を抑えられるでしょう。

ただし、多くの契約書チェックサービスの多くは有料のため、導入の際にコストがかかる点は認識しておきましょう。多少のランニングコストがかかるものの、処理する契約書が多ければ多いほどコストパフォーマンスが高くなるため、結果としてはむしろコスト削減につながります。特にコスト削減は、金銭的な余裕があまりない中小企業にとって非常に大きな課題となります。

できる限り早く導入しておけば、早くサービスが社内に浸透し、スムーズに扱える法務担当者が多くなります。

削減できるコストも増えていくため、早めの導入がおすすめです。

時間削減

一つひとつの条項を目視で確認するのには、かなりの時間を要します。

たとえ知識豊富で優秀な法務担当者がいたとしても、契約書のリーガルチェックにかける時間を削減するのには限界があるでしょう。

重要事項が記載されている契約書だからこそ、自社にとって不利な内容が記載されていないか細部まで確認しなくてはならないため、レビューに時間がかかるのは当然のことです。契約書チェックサービスは、これまでリーガルチェックにかけていた時間を大幅に削減できます。

チェッカー機能を利用すれば、自動的に契約書をチェックできるため、リスクの洗い出しを瞬時に行えます。

さらに、修正案の表示機能があれば、どの部分を加筆修正すればよいのかが一目で把握できるため、目視確認の手間が省けるでしょう。

当然ながら、時間削減は従業員の負担軽減効果もあります。他の作業に専念できるようになる、ミスや見落としなどによるストレスを解消するなど、法務担当者にとって処理しやすい環境を構築できるのが魅力です。

知識の蓄積

契約書チェックサービスは、契約書をデータベース化して保存できるため、組織内に知識を蓄積できるメリットがあります。

他の法務担当者が過去の契約書を閲覧すれば、それを基に案件対応ができるようになるため、知見のある人材を増やすのに役立ちます。

法務案件を抱える多くの企業にとっての課題が、属人化防止です。たとえば優秀な人材がいても、周囲に知識を共有できなければ、限られた人しか案件を処理できなくなってしまいます。その結果、優秀な人材が何らかの事情で欠けてしまった場合、案件を処理できる人が社内にいなくなってしまう可能性があります。

近年では退職だけではなく、感染症によって自宅待機になるケースも増えているため、属人化防止は集中的に取り組むべき課題と言えるでしょう。

契約書チェックサービスなら、知識がそのまま蓄積されていくのはもちろん、必要とする情報を瞬時にピックアップできます。万が一優秀な人材が退職することになっても、蓄積されたデータが残るため、知見が喪失してしまう心配はありません。

属人化防止のために研修やOJTなどを行う必要もないため、効率よく優秀な人材を育てられます。

AIを活用した契約書チェックは違法か

「AIを活用した契約書チェックは違法か」という議論が巻き起こったきっかけは、企業による経済産業省への照会でした。弁護士法では、弁護士でない人が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じており、AIによる契約書チェックサービスが問題になりました。

これについて、法務省は2023年8月、弁護士法72条と契約の自動レビュー機能等との関係を明らかにしたガイドラインを公表しています。

法務省「AI 等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72 条との関係について」

この中では、取引内容に争いのない一般的な契約であれば、弁護士法に抵触しないと考えられることを示しています。

契約書チェックサービスを選ぶときのポイント

契約書チェックサービスを選ぶときは、何を基準に選ぶと良いのでしょうか。以下で詳しく見てみましょう。

操作性に注目する

契約書チェックサービスを選ぶ際は、操作性が優れたものを選びましょう。

たとえ機能的なサービスでも、操作性が悪ければ使いこなせません。法務担当者が使いこなせなければ、せっかく社内に導入しても浸透せず、むしろ業務効率が下がってしまう可能性もあります。

特に契約書を紙で扱っていた場合は注意点が必要です。これまで電子データとして契約書を扱った経験がない場合、複雑な操作方法に対応できず、むしろミスを多発してしまう可能性があるからです。

本来であればミスをなくし、適切な条項に修正して契約書を作成するはずが、意図しない形でクライアントと契約を結んでしまうリスクがあります。このようなリスクを考えた場合、誰でも簡単に操作できるサービスを選ぶことが大切です。直感的に操作できるシステムなら安心ですが、実際に導入してみないと使い勝手は明確に確認できません。

導入前のイメージを明確にしたい場合は、各サービスのサイトをチェックしてみましょう。

サービスによっては操作方法が資料や動画などで紹介されている場合があるため、判断材料になります。

自社の契約書に合ったサービスを選ぶ

契約書のリーガルチェックができるサービスといっても、対応できる契約書の種類・形式などはさまざまです。そのため、自社で取り扱う契約書に合ったサービスを選ばなければ意味がありません。

サービスを選別する際は、対応可能な形式・ひな形などを一つひとつ確認し、自社で問題なく使用できるかを判断してください。たとえば秘密保持契約をはじめ、契約書には幅広い形式があります。どの企業においても、よく使う契約書の種類があるものです。これらの契約書をチェックできるかを確認しましょう。

特定の企業案件に特化したサービスもあれば、幅広い企業体型に対応できる形式のレビューサービスもあります。

対応できる形式については、各サービスサイトで紹介されていることがほとんどなので、必ず導入前に確認してください。

修正案の表示機能をチェックする

契約書チェックサービスの中でも便利な機能なのが、契約書の修正案表示機能です。近年のサービスではAIを搭載することで、どの部分をどのように修正するのが適切なのかを表示しており、非常に利便性が高いと話題になっています。

しかし、この修正案の表示方法も、サービスの選別において欠かせません。

たとえば修正案の表示形式として、条項にどのようなリスクがあるのかを提示する機能があれば、具体的な修正方法をAIにとって提案しているサービスもあります。さらに、キーワード検索を使って必要な条文をピックアップできる機能が搭載されている場合もあるため、表示機能によって使い勝手が全く異なります。

表示された修正案・修正例を保存できる機能、契約書をクライアントや契約内容に応じて分類する機能などがあるかもチェックしましょう。

これらも契約書のリーガルチェックを効率よく行う上で欠かせない要素なので、選別のポイントとして挙げられます。

サポートが充実しているか確認する

サービスを利用するうえで見落としてしまいがちなポイントが、サポート体制です。サポート体制が充実していれば、万が一操作中に不明点があったとき、問題を早急に解決できます。

業務に支障をきたしてしまう心配もなくなるため、サポート体制は重視して選ぶべきでしょう。特に法務知識を持つ担当者が少なく、属人化リスクが高い現場において、サポート体制は最も重視すべき要素です。

もしリーガルチェックを行っている際、疑問や不安を解消したくなったときに知見のある担当者がいないと、すぐに適切な処理ができなくなってしまうからです。サポート体制がしっかりしていれば、周囲に知識のある専門家がいなくても、不明点を解消できます。

また、トラブル発生時にも適切に対処できるようになります。

たとえばチャットや電話などのサポートが利用できるか、稼働時間はどのくらいなのかなどを確認し、困ったときに相談できる場所があるのかを判断してください。

トライアルができるサービスを選ぶ

先述したように、サービスの導入にはコストがかかります。

たとえ使い勝手がよさそうで機能が充実しているものがあっても、コストをかけてまで導入するのは躊躇してしまうものです。実際に、いざ導入してみると審査基準が不安、直感的に操作できないなどの問題に直面してしまう可能性はあります。

このようなリスクを回避する目的として、トライアルができるサービスを選ぶことが大切です。一度トライアルができれば、自社で問題なく使い続けられそうか判断できます。

実際に基本的な機能を使いこなせれば、導入後「自社に合わなかった」と後悔してしまう心配はありません。万が一トライアルの結果、自社に合わないと感じた場合は、有料版を継続利用しなければ問題ありません。

ただし、その場合多くのサービスは、トライアル中に利用したデータが消失する仕組みになっている点に注意しましょう。

また、複数のサービスでトライアルを何度も試していると、本格的に運用するまでにかなりの時間を使ってしまう点にも注意してください。

リーガルチェックに関するよくある質問

Q. 社内での進め方の最短手順は?

最短フローは「受付→内容把握→リスク抽出→修正→交渉→締結・保存」です。

- 受付時に目的・金額・納期などの基本情報を取得(専用フォームを用意すると効率的)。

- 強行法規違反や不利条項を中心にリスクを洗い出す。

- 修正案は「NG条文+提案文案」として返し、営業担当が交渉しやすい形にする。

- ファイル名ルールを統一し、交渉版と最終版を混同しないよう管理。

Q. 弁護士に頼むと費用はいくら?

相場はシンプル契約で数万円、複雑案件では数十万円以上です。

- 都度依頼:売買契約など定型なら5万円前後。非定型や国際契約は10万以上の場合が多い。

- 顧問契約:月額基本料5万円前後。契約書チェック料金は本数によって数万円から数十万円まで。

Q. 大企業は修正に応じない?交渉が通る条件は?

誤解です。合理的な代替案なら交渉は通る可能性はあります。LegalOnが大企業を対象にした調査では、97%の担当者が、「契約交渉に際して100名以下の取引先からの提案内容を受け入れている」と回答しました。大企業であることを理由に慮らなくても、相手にとってビジネスリスクが小さければ、修正に応じてくれることが多いことが明らかになりました。

- 条件を1〜2点に絞る(過度な修正要求は避ける)。

- 市場慣行やリスク低減策を示して、相手社内の承認が通りやすい形にする。

- 条件をセットで提示(例:支払条件改善⇄早期納品保証)。

Q. 電子契約と紙の違いでチェックは変わる?

法的効力は同等ですが、確認すべき観点が追加されます。

- 電子契約では「署名方式」「本人確認プロセス」「タイムスタンプ・監査ログ」を必ず確認。

- 保存は改ざん検知やアクセス権限管理が要件。

- 紙契約での署名押印確認に相当するのが、電子署名とログの正当性確認です。

Q. リーガルチェックの業務効率化を図る方法はありますか?

以下のような選択肢が考えられます。

- AI契約書チェックサービスの導入:自動チェックでリスクの洗い出しにかかる時間を削減できる

- 法務管理システムの活用:契約書の一元管理や案件の進捗管理や追跡が効果的に行える

- 標準契約書テンプレート(ひな形)の整備:チェック項目の統一化により時間短縮が可能になる

これらの方法を組み合わせることで、リーガルチェックの品質維持と効率化を同時に達成できます。

契約書のリーガルチェックの最適化のすすめ

契約書のリーガルチェックは、企業のリスク管理において重要な役割を果たします。法的視点から契約内容を精査することで、取引の実態に即した契約書の作成、トラブルの回避、不利な条項の修正、法律違反の防止など、多くのメリットがあります。

リーガルチェックの流れは、依頼の受付から契約内容の把握、修正点の洗い出し、結果の返却、そして契約締結へと進みます。社内での実施が難しい場合は、外部の弁護士に依頼することも検討すべきです。

適切なリーガルチェックを行うことで、企業の信用度を維持し、予期せぬリスクや損失を防ぐことができます。契約書のリーガルチェックフローを最適化することは、安全で効果的なビジネス展開に寄与します。

AI法務プラットフォーム「LegalOn」でAI契約書チェックは次のステージへ

AI法務プラットフォーム「LegalOn」は、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)